barriere AC du col de Garde

Bonjour,

je suis à la recherche de plans de la barriere antichar du Col de Garde. Le contrepoids existe encore, et la barriere semble construite en tube acier renforcée de câbles. Cette barriere ne semble pas ressembler à celle que l'ont peut voir dans le NE.

Merci de vos contributions au sujet.

Cordialement,

Jean-Christian

Bonjour Jean-Christian

Désolé du retard de réaction.

Je n'ai pas de plan du dispositif tel qu'installé là, mais j'ai plusieurs documents y faisant je pense directement ou indirectement référence.

Le projet initial de barrages de route légers de la DTF Nice date de mars 1933. Ce projet, basé sur un système type cinquenelle, est retoqué par la CORF et la STG car jugé pas assez sérieux contre un engin blindé lancé. La STG informe cependant Nice qu'une notice - annoncée quelques mois avant par la CORF - détaillant une barrière mobile à câbles intégrés va sortir et qu'il faudra s'y conformer.

La barrière du Col de Garde devait faire partie des 11 barrières mobiles de route sans blockhaus de défense - en tous cas en 1e cycle - dont la décision de construction date apparemment de Mars 1934. Le marché ouvert mi-1934 comprend 8 barrières courtes de 1e urgence (< 9 m, dont Col de Gardes, deux à Castillon, deux à Giandola, Breil, Col de Brouis, etc) et 3 barrières longues de 2e urgence (Pt de l'Union, Pt de Carnoles et Pt Elisabeth à Menton) faisant 10 à 11 m de longueur.

Dans le cahier des charges, les 8 premières étant conformes à la configuration décrite dans la notice STG du 27 Juillet 1933 (barrière à câbles type Nord-Est standard), elle sont à commander en priorité. Les barrière de grande longueur nécessitant une étude complémentaire, leur construction est décalée en 2e urgence. Le cahier des charges demande aux fournisseurs éventuels de respecter les recommandations de cette notice de 07/1933, en tous cas pour les premières.

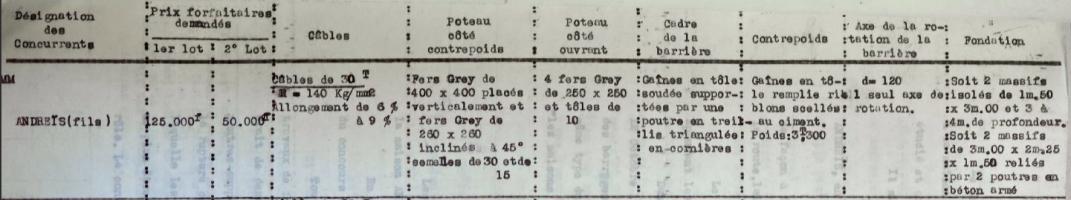

Les soumissions sont reçues et analysées en Novembre 1934. Les barrières proposées sont conventionnelles (type Nord-Est). Le prix proposé, même par le moins disant - la société ANDREIS de Nice -, dépasse largement le budget et ce qui a été payé à Metz pour des travaux identiques. La STG demande par ailleurs des améliorations devant les défauts techniques qu'elle voit dans les réponses d'entreprises. En particulier en matière de solidité.

En particulier, une des difficultés mentionnées dés la notice est que le scellement du plus gros câble (60 tonnes - 35mm - qui encaisse l'effort final après rupture du câble fin) doit être fait par du personnel particulièrement entrainé pour que le noyage dans la chape de métal coulé soit suffisamment solide.

Chose intéressante, la STG dans son analyse constate que la seule différence notable avec les barrières du marché passé par la DTF de Metz est le mode de verrouillage en fermeture de ladite barrière : conforme à la notice pour Nice avec un verrou automatique, et simplifiée (avec un taquet de blocage) pour celles de Metz. Autre élément donc laissant penser que les barrières prévues sur la DTF Nice étaient bien conformes dans l'esprit à la notice.

La société ANDREIS est donc priée de revoir sa copie. Elle vient avec une 2e proposition "améliorée" sans dérive majeure de prix. Le document d'analyse technique de la solution (Janvier 1935) est celui que j'ai qui contient le plus de détails. Je le joins à ce message, avec copie du résumé technique de la 1ere soumission d'ANDREIS. Ce que je comprends est que le câble, ou ses torons déroulés passent dans une gaine cylindrique, ce qu'on voit bien sur les restes de la barrière. Peut-être que l'option choisie prévoit que le câble principal soit fixé non par une pièce métallique coulée spécialement, mais par noyage des composants du câble dans le massif en béton du support côté rotation, le cheminement du cable se faisant dans une gaine de protection ?

Bref... Selon les éléments que j'ai, les barrières légères SFAM de 1935 étaient conformes dans l'esprit et l'essentiel de la forme à la notice de juillet 1933, avec son double câblage, le fin fixé de façon ajustée encaissant le choc et l'effort initial jusqu'à sa limite de rupture, le gros câble résistant, fixé de façon lâche, prenant le relai à la rupture du premier. Si elles diffèrent, c'est visiblement par le mode de fixation du câble principal et par la forme/section de la poutre principale (triangulaire ?).

Bien cordialement

Jean-Michel

Vous ne pouvez pas participer à ce fil de discussion, seuls les utilisateurs inscrits peuvent y répondre ou y contribuer.

S'inscrire sur le site est gratuit, rapide et sans engagement.