Abri de Surface CORF

Bonjour

J'ouvre ce fil car je recherche des photos ,ou informations concernant le déroulement de la coulée des abris de surfaces CORF .Ce qui m'intéresse particulièrement c'est la réalisation détaillée des coffrages et les différentes étapes de coulée et le tressage des fers .

Je sais qu'ils ont étés coulés en deux fois car sur chacuns on remarque une fissure en leurs milieu perpendiculaire à leurs largeur .On peux observer à l'abri de Hoffen que cette fissure c'est écartée à cause des vibrations causées par la bombe dans le fossé diamant .

Hé ce fossé diamant parlons en ,je me demande si oui aussi il n'a pas été coulé par la suite, ou en même temps que les deux parties des abris ,car je n'ai pas pu remarquer de fissure dans le prolongement de celle existante .

Cordialement

Baptiste Gaudin

Dernière modification par jolasjm le 25/04/2022.

Bonjour Baptiste

Les règles de coffrage, ferraillage, coulée, etc, sont définies dans des notices du Génie, parfois anciennes car l'utilisation du béton armé ne date pas des années 30. Partant de ces règles de principe, chaque chefferie du Génie dessinait des plans de coffrage/ferraillage et des instructions de coulée pour chacun des organes CORF à construire. Cela représentait un immense travail.

Malheureusement, très peu de ces documents sont arrivés jusqu'à nous, sauf miraculeusement dans le sud-est, qui n'a pas connu initialement d'occupation ou de destruction de documents secrets. On trouve donc des dossiers relativement complets relatifs à ces aspects pour certains ouvrages des Alpes. Rien que le dossier de ferraillage du bloc d'entrée de l'ouvrage de Pas du Roc représente une liasse de 45 plans... auxquels se rajoutent les plans de détail de garnissage métallique des murs exposés, les plans de câbles de prise de terre, etc...

Il demeure que le principe fondamental est de construire les blocs par tranches horizontales, donc par étages.

1) Le coffrage - généralement en bois - est construit à façon selon la géométrie du bloc. Chaque construction CORF étant unique, il a fallu réaliser des plans de coffrage pour chacun d'entre eux (et pour chaque étage de chacun d'entre eux - voir la partie sur les coulées) car il n'y avait aucune place pour la standardisation (sauf pour certains coffrages de "vides à préserver" dans la masse des murs ou dalles). Les principes sont toujours les mêmes : les planches de coffrage, correspondant à la coulée à réaliser, sont taillées sur mesure et tenues entre elles par des planches tenues par des madriers verticaux, contreventés par des madriers inclinés (2 ou 3 superposés dépendant de la hauteur de coulée) ancrés dans le sol pour tenir la poussée du béton pâteux. La verticalité (ou l'horizontalité) des planches est assurée par des cales en bois venant s'insérer entre celles-ci et les madriers - verticaux par exemple - de renforcement du coffrage.

Les arrondis sont formés par des planches (verticales ou horizontales selon le sens de l'arrondi) fixées sur des formes en bois reprenant l'arrondi à réaliser. Bref, du travail d'art.

Quand la coulée N-1 est réalisée et que le béton est suffisamment sec, le coffrage de la coulée N (en principe au dessus !) commence en s'appuyant sur le béton de la coulée précédente.

En 1939, la création et l'utilisation de blocs plus standardisés comme les blocs STG Mle 1939 de campagne type 1, 1bis et 2 a permis tardivement le développement de coffrages métalliques réutilisables, ce qui fut un gain de temps considérable.

2) Le ferraillage : là encore les pratiques sont définies dans les notices du Génie. Le principe est de prévoir un ferraillage horizontal-vertical à maille d'environ 15 cm se densifiant et en se renforçant en approchant des surfaces extérieures de la construction. Les dernières barres de ferraillage verticales et horizontales sont à 5 cm de la surface extérieure. Sur les 30 ou 40 premiers cm partant de l'extérieur (ou en tous cas de la direction probable d'explosion), le ferraillage de base (barres de 10mm en principe) est non seulement plus dense, mais renforcé par plusieurs nappes de barres de 20-30mm insérées dans le ferraillage de départ. Les barres sont fixées aux autres à leur extrémité par simple torsion autour de la barre perpendiculaire. Les croisements sont tenus par des ligatures en fil de fer de 1mm (5 tours mini !) dont les deux extrémités sont ensuite tortillonnés ensemble par un outil spécial. Le ferraillage se réalise par étage (coulée) : ce ferraillage dépasse du haut des murs ou de la dalle - en principe d'une cinquantaine de cm - quand un étage supérieur doit être coulé. Le ferraillage de l'étage supérieur est alors solidarisé avec ces émergences du ferraillage inférieur.

Dans certains cas où l'étage inférieur est de petite surface, ou que le plan de bloc le permet, le ferraillage vertical des étages est réalisé d'un seul tenant jusqu'à la dalle. Il reste que la règle est de ferrailler exactement ce qui correspond à la coulée prévue (voir ci-dessous). Pour finir : le coffrage intérieur des murs non exposés est couvert - côté béton - à même le bois par des feuilles de métal déployé, tenues entre elles par des ligatures, pour assurer une bonne tenue du béton et du crépis (effet "moral" sur les futurs occupants pour éviter des chutes de morceaux au moindre bombardement).

3) Coulée : Il y a plusieurs principes absolus dans ces règles de construction.

- Comme indiqué plus haut, la construction d'un bloc se fait par principe par couches horizontales. Il ne doit pas y avoir de joints verticaux qui sont des sources de faiblesse inacceptables (sauf cas particuliers, voir + bas).

- on prévoit donc autant de bétonnières et on dimensionne les flux de matériaux de façon telle qu'une coulée puisse correspondre au volume nécessaire pour la surface du bloc et être faite en une campagne continue.

- il y a en principe une coulée par étage, plus une pour le radier de bloc (+ haut du puits au besoin). Une construction à deux étages aura donc 3 coulées : le radier (et éventuellement l'amorce bétonnée du puits pour les blocs reliés), le sous-sol incluant le plafond (plancher de l'étage supérieur), et l'étage supérieur incluant la dalle. Ceci garantit une solidité maximale en n'ayant que des joints horizontaux à la jonction planchers/murs. Ces joints sont renforcés par les ferraillages dépassant verticalement de l'étage inférieur et de la dalle pour encaisser d'éventuels efforts de cisaillement.

- la coulée se fait par gravité : les batteries de bétonnières sont disposées sur une plancher au dessus et couvrant tout le bloc et remplissent la tranche de vide ferraillé à couler via des goulottes. Voir à ce titre les belles photos d'époque montrant tout cela pour les chantiers de Roquebrune, ou d'Immerhof. Le processus étant continu pour une coulée donnée, l'organisation du chantier comporte donc le matériel nécessaire pour concasser, mélanger et transporter en continu les matériaux - en principe par voies de 60 ou de 40 avec wagonnets de chantier à bennes.

- tous les éléments d'une tranche horizontale de bloc sont coulés en même temps, là encore pour assurer la solidité et la cohérence de l'ensemble. Ceci implique que le fossé diamant d'un bloc ou d'un abri n'est jamais coulé séparément. Ce fossé est en principe soit coulé avec la dalle de radier (1e coulée) pour un bloc de plain-pied, ou soit avec la tranche correspondant au 1er sous-sol pour des blocs à plusieurs étages.

Cette question d'abri coulé en deux parties verticales est donc plutôt surprenante, et en contradiction avec toutes les bonnes pratiques décrites ci-dessus. Cela pourrait s'expliquer par la taille horizontale de la construction. Cela a été par exemple le cas pour les galeries bétonnées du Immerhof, qui ont été coulées par tranches avec joints verticaux du fait de leur longueur. Dans ce cas, les principes de liaison sont les mêmes que pour des coulées par tranches horizontales : le ferraillage horizontal de la tranche N-1 dépasse de celle-ci d'une cinquantaine de cm de la face verticale de jonction et assure la liaison avec la tranche N.

Le seul exemple de ce mode de construction "en parties" pour lequel j'ai des éléments documentés concrets correspond à un très grand bloc d'artillerie "composite", c'est à dire conçus comme la conjonction de deux blocs d'artillerie types individuels accolés l'un à l'autre (bloc casemate d'artillerie avec tourelle). Cet exemple est celui du bloc 5 de Roche la Croix, qui en effet a été construit séparément en deux parties, celle correspondant à la casemate d'artillerie, et celle de la tourelle de 75mm/33. Dans ce cas, un des facteurs explicatifs est aussi la difficulté d'approvisionnement d'un tel chantier en montagne pour assurer le principe de continuité de coulée d'un bloc en un seul tenant. Il est cependant possible que des blocs "composites" similaires dans le nord-est aient été construits par morceaux de la même manière.

Peut-être que l'abri de Hoffen, qui est l'un des plus grands en surface, ait eu lui aussi ce mode de construction par fractions. Il faudrait retrouver ses plans de chantiers et registres d'attachements.

Les abris de surface plus petits auront par contre toutes les raisons d'être coulés d'un seul tenant par étage. Ce que tu as vu à Hoffen n'est certainement pas la généralité.

Bien cordialement

Jean-Michel

Bonjour Baptiste

Les règles de coffrage, ferraillage, coulée, etc, sont définies dans des notices du Génie, parfois anciennes car l'utilisation du béton armé ne date pas des années 30. Partant de ces règles de principe, chaque chefferie du Génie dessinait des plans de coffrage/ferraillage et des instructions de coulée pour chacun des organes CORF à construire. Cela représentait un immense travail.

Malheureusement, très peu de ces documents sont arrivés jusqu'à nous, sauf miraculeusement dans le sud-est, qui n'a pas connu initialement d'occupation ou de destruction de documents secrets. On trouve donc des dossiers relativement complets relatifs à ces aspects pour certains ouvrages des Alpes. Rien que le dossier de ferraillage du bloc d'entrée de l'ouvrage de Pas du Roc représente une liasse de 45 plans... auxquels se rajoutent les plans de détail de garnissage métallique des murs exposés, les plans de câbles de prise de terre, etc...

Il demeure que le principe fondamental est de construire les blocs par tranches horizontales, donc par étages.

1) Le coffrage - généralement en bois - est construit à façon selon la géométrie du bloc. Chaque construction CORF étant unique, il a fallu réaliser des plans de coffrage pour chacun d'entre eux (et pour chaque étage de chacun d'entre eux - voir la partie sur les coulées) car il n'y avait aucune place pour la standardisation (sauf pour certains coffrages de "vides à préserver" dans la masse des murs ou dalles). Les principes sont toujours les mêmes : les planches de coffrage, correspondant à la coulée à réaliser, sont taillées sur mesure et tenues entre elles par des planches tenues par des madriers verticaux, contreventés par des madriers inclinés (2 ou 3 superposés dépendant de la hauteur de coulée) ancrés dans le sol pour tenir la poussée du béton pâteux. La verticalité (ou l'horizontalité) des planches est assurée par des cales en bois venant s'insérer entre celles-ci et les madriers - verticaux par exemple - de renforcement du coffrage.

Les arrondis sont formés par des planches (verticales ou horizontales selon le sens de l'arrondi) fixées sur des formes en bois reprenant l'arrondi à réaliser. Bref, du travail d'art.

Quand la coulée N-1 est réalisée et que le béton est suffisamment sec, le coffrage de la coulée N (en principe au dessus !) commence en s'appuyant sur le béton de la coulée précédente.

En 1939, la création et l'utilisation de blocs plus standardisés comme les blocs STG Mle 1939 de campagne type 1, 1bis et 2 a permis tardivement le développement de coffrages métalliques réutilisables, ce qui fut un gain de temps considérable.

2) Le ferraillage : là encore les pratiques sont définies dans les notices du Génie. Le principe est de prévoir un ferraillage horizontal-vertical à maille d'environ 15 cm se densifiant et en se renforçant en approchant des surfaces extérieures de la construction. Les dernières barres de ferraillage verticales et horizontales sont à 5 cm de la surface extérieure. Sur les 30 ou 40 premiers cm partant de l'extérieur (ou en tous cas de la direction probable d'explosion), le ferraillage de base (barres de 10mm en principe) est non seulement plus dense, mais renforcé par plusieurs nappes de barres de 20-30mm insérées dans le ferraillage de départ. Les barres sont fixées aux autres à leur extrémité par simple torsion autour de la barre perpendiculaire. Les croisements sont tenus par des ligatures en fil de fer de 1mm (5 tours mini !) dont les deux extrémités sont ensuite tortillonnés ensemble par un outil spécial. Le ferraillage se réalise par étage (coulée) : ce ferraillage dépasse du haut des murs ou de la dalle - en principe d'une cinquantaine de cm - quand un étage supérieur doit être coulé. Le ferraillage de l'étage supérieur est alors solidarisé avec ces émergences du ferraillage inférieur.

Dans certains cas où l'étage inférieur est de petite surface, ou que le plan de bloc le permet, le ferraillage vertical des étages est réalisé d'un seul tenant jusqu'à la dalle. Il reste que la règle est de ferrailler exactement ce qui correspond à la coulée prévue (voir ci-dessous). Pour finir : le coffrage intérieur des murs non exposés est couvert - côté béton - à même le bois par des feuilles de métal déployé, tenues entre elles par des ligatures, pour assurer une bonne tenue du béton et du crépis (effet "moral" sur les futurs occupants pour éviter des chutes de morceaux au moindre bombardement).

3) Coulée : Il y a plusieurs principes absolus dans ces règles de construction.

- Comme indiqué plus haut, la construction d'un bloc se fait par principe par couches horizontales. Il ne doit pas y avoir de joints verticaux qui sont des sources de faiblesse inacceptables (sauf cas particuliers, voir + bas).

- on prévoit donc autant de bétonnières et on dimensionne les flux de matériaux de façon telle qu'une coulée puisse correspondre au volume nécessaire pour la surface du bloc et être faite en une campagne continue.

- il y a en principe une coulée par étage, plus une pour le radier de bloc (+ haut du puits au besoin). Une construction à deux étages aura donc 3 coulées : le radier (et éventuellement l'amorce bétonnée du puits pour les blocs reliés), le sous-sol incluant le plafond (plancher de l'étage supérieur), et l'étage supérieur incluant la dalle. Ceci garantit une solidité maximale en n'ayant que des joints horizontaux à la jonction planchers/murs. Ces joints sont renforcés par les ferraillages dépassant verticalement de l'étage inférieur et de la dalle pour encaisser d'éventuels efforts de cisaillement.

- la coulée se fait par gravité : les batteries de bétonnières sont disposées sur une plancher au dessus et couvrant tout le bloc et remplissent la tranche de vide ferraillé à couler via des goulottes. Voir à ce titre les belles photos d'époque montrant tout cela pour les chantiers de Roquebrune, ou d'Immerhof. Le processus étant continu pour une coulée donnée, l'organisation du chantier comporte donc le matériel nécessaire pour concasser, mélanger et transporter en continu les matériaux - en principe par voies de 60 ou de 40 avec wagonnets de chantier à bennes.

- tous les éléments d'une tranche horizontale de bloc sont coulés en même temps, là encore pour assurer la solidité et la cohérence de l'ensemble. Ceci implique que le fossé diamant d'un bloc ou d'un abri n'est jamais coulé séparément. Ce fossé est en principe soit coulé avec la dalle de radier (1e coulée) pour un bloc de plain-pied, ou soit avec la tranche correspondant au 1er sous-sol pour des blocs à plusieurs étages.

Cette question d'abri coulé en deux parties verticales est donc plutôt surprenante, et en contradiction avec toutes les bonnes pratiques décrites ci-dessus. Cela pourrait s'expliquer par la taille horizontale de la construction. Cela a été par exemple le cas pour les galeries bétonnées du Immerhof, qui ont été coulées par tranches avec joints verticaux du fait de leur longueur. Dans ce cas, les principes de liaison sont les mêmes que pour des coulées par tranches horizontales : le ferraillage horizontal de la tranche N-1 dépasse de celle-ci d'une cinquantaine de cm de la face verticale de jonction et assure la liaison avec la tranche N.

Le seul exemple de ce mode de construction "en parties" pour lequel j'ai des éléments documentés concrets correspond à un très grand bloc d'artillerie "composite", c'est à dire conçus comme la conjonction de deux blocs d'artillerie types individuels accolés l'un à l'autre (bloc casemate d'artillerie avec tourelle). Cet exemple est celui du bloc 5 de Roche la Croix, qui en effet a été construit séparément en deux parties, celle correspondant à la casemate d'artillerie, et celle de la tourelle de 75mm/33. Dans ce cas, un des facteurs explicatifs est aussi la difficulté d'approvisionnement d'un tel chantier en montagne pour assurer le principe de continuité de coulée d'un bloc en un seul tenant. Il est cependant possible que des blocs "composites" similaires dans le nord-est aient été construits par morceaux de la même manière.

Peut-être que l'abri de Hoffen, qui est l'un des plus grands en surface, ait eu lui aussi ce mode de construction par fractions. Il faudrait retrouver ses plans de chantiers et registres d'attachements.

Les abris de surface plus petits auront par contre toutes les raisons d'être coulés d'un seul tenant par étage. Ce que tu as vu à Hoffen n'est certainement pas la généralité.

Bien cordialement

Jean-Michel

Bonjour Baptiste,

la "fissure" que vous mentionnez est en réalité un joint de construction ou de dilatation. Cette disposition est adoptée quand la longueur de l'organe en question est importante. cela concerne notamment des casemates d'artillerie. L'inconvénient de ce joint est le risque de mouvement relatif d'un massif par rapport à l'autre, avec infiltration d'eau.

Dans l'exemple cité par Jean Mi (galeries de l'Immerhof), ce ne sont pas des joints de dilatation, mais des joints de reprise de batonnage : les armatures métalliques de la partie coulée (partie N-1) dépassent afin d'assurer la jonction avec la partie voisine qui sera coulée (partie N)

Il y auarait également des joints dans la galerie principale (bétonnée) de l'ouvrage de Rochon.

Bien à vous

alainH

Dernière modification par jolasjm le 25/04/2022.

Bonjour Alain

En effet, il y avait des joints de dilatation pour les blocs les plus longs (> à 30m). Typiquement les abris d'Hatten et Hoffen l'ont mais pas Schoenenbourg. Pas certain d'ailleurs qu'ils se donnent cette peine pour des blocs qui font au total à peine plus de 30-35 mètres.

Ces joints étaient prévus au départ par couche de coulée pour permettre la prise du béton de la couche en minimisant les contraintes de dilatation/retrait thermique (cela chauffe fort !) et les possibles fissurations générées dans la couche par le processus de prise et de retrait. Ces joints une fois stabilisés étaient emplis de goudron ensuite et étaient couverts par un joint-feuille au niveau de la dalle pour éviter les infiltrations. Ils servaient ensuite de joint de dilatation pour les variations de température ambiante. Ces joints sont évoqués dans la notice de Juin 1929 sur la mise en oeuvre du béton, mais aussi dans le recueil de souvenirs de R. Brice.

J'avais par contre en tête que les chefs de chantier faisaient en sorte que ces joints de dilatation par couche superposée ne se recouvrent pas, pour éviter la fracture verticale genre "Hoffen". Sais-tu ce qu'il en a été en réalité ? Pas sur que cela ait été le cas, car alors le ferraillage aurait eu à encaisser du cisaillement. Pour les blocs avec un étage (donc une coulée outre le radier), il y avait une chicane dans la dalle sur le mur de support commun entre les deux demi-dalles pour permettre une portée suffisante.

Bien cordialement

Jean-Michel

Bonjour Alain

En effet, il y avait des joints de dilatation pour les blocs les plus longs (> à 30m). Typiquement les abris d'Hatten et Hoffen l'ont mais pas Schoenenbourg. Pas certain d'ailleurs qu'ils se donnent cette peine pour des blocs qui font au total à peine plus de 30-35 mètres.

Ces joints étaient prévus au départ par couche de coulée pour permettre la prise du béton de la couche en minimisant les contraintes de dilatation/retrait thermique (cela chauffe fort !) et les possibles fissurations générées dans la couche par le processus de prise et de retrait. Ces joints une fois stabilisés étaient emplis de goudron ensuite et étaient couverts par un joint-feuille au niveau de la dalle pour éviter les infiltrations. Ils servaient ensuite de joint de dilatation pour les variations de température ambiante. Ces joints sont évoqués dans la notice de Juin 1929 sur la mise en oeuvre du béton, mais aussi dans le recueil de souvenirs de R. Brice.

J'avais par contre en tête que les chefs de chantier faisaient en sorte que ces joints de dilatation par couche superposée ne se recouvrent pas, pour éviter la fracture verticale genre "Hoffen". Sais-tu ce qu'il en a été en réalité ? Pas sur que cela ait été le cas, car alors le ferraillage aurait eu à encaisser du cisaillement. Pour les blocs avec un étage (donc une coulée outre le radier), il y avait une chicane dans la dalle sur le mur de support commun entre les deux demi-dalles pour permettre une portée suffisante.

Bien cordialement

Jean-Michel

Bonjour Jean-Mi

Pour répondre rapidement à ta question (joint non vertical, avec des décalages): aucune info.

Techniquement, cela semble délicat.

Bien à toi

alainH (qui se la coule en Espagne : "stage vélo plaisir")

N'abuse pas trop des tapas arrosés :-)

Jean-Michel

Bonsoir les amis,

Je rejoins assez bien les réponses de Jean-Michel et d’Alain sur un sujet qui m’intéresse en tant qu’ancien ingénieur en génie (civil, pas militaire).

Les coffrages, tels que je les ai connus aussi dans mon enfance dans les années 1950’s, étaient exclusivement composés de planches brutes juxtaposées, fixées sur des traverses espacées suivant la pression du béton frais. Les panneaux sont apparus bien plus tard que dans les années 30’s.

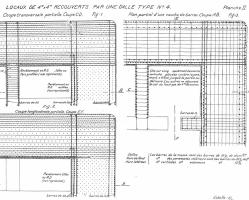

Le ferraillage n’est effectivement que très peu documenté, semble-t-il. Compte tenu des épaisseurs de mise en œuvre, il ne relève en rien - sinon un peu pour les dalles soumises à des bombes - d’un calcul en flexion ou en compression comme on le détermine actuellement dans les structures, mais plutôt de résultats d’expériences aux impacts. Le cours de fortification du Lt Colonel Guillot en 1949 confirme un espacement standardisé des barres à 15 cm. Je joins une planche en annexe. Cette planche confirme ce que j’ai connu dans ma jeunesse : il n’y avait pas à l’époque de listes détaillées d’armatures pour le repérage et la préfabrication en atelier, mais on les coupait et on les pliait manuellement sur place avec l’aide d’un outil sur socle lourd avec un grand bras de levier dont j’ai encore le souvenir.

En ce qui concerne un joint vertical dans l’abri, j’en réfère à l’Instruction sur l’emploi du béton (1929-1931) qui préconise effectivement un joint vertical de séparation dès que la longueur de l’ouvrage dépasse 30 m, que ce soit pour des raisons physiques ou de capacité de bétonnage. Cette notice, comme l’ouvrage du Lt-Colonel Guillot semble indiquer clairement que les deux parties ne seraient pas reliées par des armatures, et que le joint serait simplement rempli au bitume après le retrait du béton. Actuellement, pour des murs de soutènement ou des dalles de grande longueur, on dispose des armatures de cisaillement en attente dans des fourreaux n’empêchant pas les phénomènes de retrait ou de dilatation, mais bien les déformations différentielles entre les faces.

En conclusion, je peux donc comprendre la fissure visible à l’abri d’Hoffen.

Pour ceux que cela intéresse, je joins quelques pages d’un « Agenda du bâtiment » datant de 1935 et qui est un résumé raccourci de l’usage du béton armé à cette époque.

Avec mes amitiés.

Jules

Bonjour Jules, cher confrère

Je rassemble mes souvenirs et ferai ce soir un petit topo sur la détermination des épaisseurs et des ferraillages des dalles en béton armé des ouvrages fortifiés.

bien à vous

alainH

Dernière modification par alainH le 27/04/2022.

Bonsoir à tous, bonsoir Jules

Les armatures des dalles BA (béton armé) n'étaient pas calculées, c'étaient des dispositions forfaitaires de "bonne construction" pour la fortif.

Les premiers essais (avant 1914) des dalles en BA en vue de tester leur résistance ont été réalisés avec des charges d'explosif posées sur l'extrados.

Mais les obus de 420 mm agissaient par un double effet: perforation de la dalle par la force vice du projectile, puis (avec un temps de retard) explosion de l'obus (les armatures sont alors repliées vers le haut !)

Des essais (sur lesquels je possède peu d'éléménts) ont été effectués entre les deux Guerres.

Ensuite, un officier du génie (Lazard ? à confirmer) a établi une formule de calcul (à détailler ultérieurement). Bien evidemment, les constations faites dans les forts de Verdun ont été intégrés. Bien à vous

alainH

A compléter plus tard avec ma doc

Bonsoir à tous, bonsoir Jules

Les armatures des dalles BA (béton armé) n'étaient pas calculées, c'étaient des dispositions forfaitaires de "bonne construction" pour la fortif.

Les premiers essais (avant 1914) des dalles en BA en vue de tester leur résistance ont été réalisés avec des charges d'explosif posées sur l'extrados.

Mais les obus de 420 mm agissaient par un double effet: perforation de la dalle par la force vice du projectile, puis (avec un temps de retard) explosion de l'obus (les armatures sont alors repliées vers le haut !)

Des essais (sur lesquels je possède peu d'éléménts) ont été effectués entre les deux Guerres.

Ensuite, un officier du génie (Lazard ? à confirmer) a établi une formule de calcul (à détailler ultérieurement). Bien evidemment, les constations faites dans les forts de Verdun ont été intégrés. Bien à vous

alainH

A compléter plus tard avec ma doc

Bonsoir à tous

Désolé pour ma réponse quelque peu tardive

En ayant été attentif à vos informations et à vos réponse ,je me suis pose quelques questions.

Est ce que le plancher se devait d'être démonté après La deuxième coulée et remonter plus haut ? Au dessus de la hauteur de la dalle j'entend ,peut être a cause de la hauteur trop importante qu'avait à devoir supporter la coulée du béton ,

Je suis retourné a Hoffen et ai jeté un oeil dans la fissure ,j'ai pu regarder a environs 50 cm et je n'ai pas appercus de ferraillage reliant les deux parties .

Éxiste t'il une photo de cette "Pince spéciale" pour tordre le fil de fer ? À quoi cela ressemblait cette torsion d'ailleurs ?

Les rails de voies étroites étaient directement amenées sur le plancher a proximité des goulottes alors ?

Je vous remerci vraiment de vos réponses

Cordialement

Baptiste Gaudin

Dernière modification par jolasjm le 02/05/2022.

Salut Baptiste

Plancher de travail : non, le plancher principal était positionné une bonne fois pour toute au-dessus du niveau de la dalle. Il était admis des hauteurs de chute de béton importantes si la coulée se faisait au moyen de goulottes, qu'on voit en général bien sur les photos de chantier. Ces goulottes évitaient la ségrégation des composants du béton durant la chute. Par contre il était placé un plancher léger (en fait des planches de circulation) au plus près de la surface de béton à couler, pour faciliter le régalage et le pilonnage de la couche coulée.

Pince : les cintreuses modernes pour fers à béton sont identiques dans le principe à celles qui étaient en usage à l'époque, avec un point fixe de cintrage et un grand bras de levier pour la torsion. Les bouts de ferraillage étaient simplement retournés en forme de crosse. Voir photos ci-dessous.

Voie étroite de chantier : oui. Pour chaque chantier de bloc ou d'ouvrage, le chef de chantier dessinait un plan d'organisation du chantier qui montrait en particulier le réseau de voies étroites entre les différents entrepôts, les concasseurs, la batterie de bétonnières et les points de coulée. On en a retrouvé pour les chantiers sud-est.

Cordialement

Jean-Michel

Salut Baptiste

Plancher de travail : non, le plancher principal était positionné une bonne fois pour toute au-dessus du niveau de la dalle. Il était admis des hauteurs de chute de béton importantes si la coulée se faisait au moyen de goulottes, qu'on voit en général bien sur les photos de chantier. Ces goulottes évitaient la ségrégation des composants du béton durant la chute. Par contre il était placé un plancher léger (en fait des planches de circulation) au plus près de la surface de béton à couler, pour faciliter le régalage et le pilonnage de la couche coulée.

Pince : les cintreuses modernes pour fers à béton sont identiques dans le principe à celles qui étaient en usage à l'époque, avec un point fixe de cintrage et un grand bras de levier pour la torsion. Les bouts de ferraillage étaient simplement retournés en forme de crosse. Voir photos ci-dessous.

Voie étroite de chantier : oui. Pour chaque chantier de bloc ou d'ouvrage, le chef de chantier dessinait un plan d'organisation du chantier qui montrait en particulier le réseau de voies étroites entre les différents entrepôts, les concasseurs, la batterie de bétonnières et les points de coulée. On en a retrouvé pour les chantiers sud-est.

Cordialement

Jean-Michel

Dernière modification par jolasjm le 02/05/2022.

Bonjour Alain, Jules et tous

Petit complément sur les origines et l'évolution des techniques de construction de fortifications. Comme le dit Alain plus haut, toute cette question est restée très empirique jusque tardivement... et parfois dérivée des règlements et pratiques de l'industrie minière.

Lazard a écrit un gros pavé de 190 pages dès octobre 1919 nommé "Etude des directives de la fortification actuelle" dans lequel il fait un point sur la question de la pénétration et l'explosion des projectiles dans le béton, basé sur son expérience et ce qu'il a observé sur les fortifications de Verdun. Il s'aventure à écrire quelques formules et équations donnant une idée empirique de ce que donnerait l'effet d'obus futurs type 520mm selon le type de matériau de protection (terre, rocher, béton...) qui démontrent qu'à moins de 20 mètres, aucune galerie souterraine ne pourrait résister et que les masses de béton à mettre en œuvre en surface seraient telles qu'il faut plutôt viser la protection des organes de forteresse en les fractionnant et les dispersant. Dans le fond, quelques basiques bien connus de la LM sont déjà clairement affirmés.

Cet essai est à mettre en regard du rapport du Général Benoit sur ses constatations sur la tenue des forts de Verdun durant la grande guerre, dont un 1er jet écrit en 1916 est repris et édité en 1922 dans la revue du Génie.

Le cours de fortification de l’Ecole d’application de l’Artillerie et du Génie Belge, écrit par le Cne Beaupain en 1923, ainsi que le cours du Col Chauvineau (même année) font partie des livres de chevet du Génie de l’époque et complète l’approche de Lazard en analysant en particulier l’effet des bombardements des forts de Liège, Namur et Verdun.

Mais je pense qu'un des documents importants est une grosse étude très complète écrite par le Lt-Col ALLEAU de la STG (futur général directeur du Génie de mi-1933 à 1938…) et publiée en avril 1926 ("Etude au sujet des éléments de la fortification") qui fait un point très précis de tout cela, tant sur le béton que sur les cuirassements, basé sur :

1) les expériences passées faites avant 1914-18, des essais de la Malmaison, de Chalons en 1888, puis de Gâvres, Bourges, Chalons de nouveau, Verdun (1895-97, menant aux premières instructions de mise en oeuvre du béton spécial en 1899 et du béton armé en 1898.) et Calais, jusqu'aux essais d'Otchakov en 1912, et des études et critères de dimensionnement déduits de tout cela. Pour mémoire, le béton armé s’est généralisé en France après 1899. De 1885 à 1899 on a uniquement utilisé du béton spécial non armé. A noter que ces essais d’avant-guerre de 14 ont été faits de façon relativement plus large que ce qu'on pense d'habitude ou qui a été écrit après guerre : ils incluaient certes de simples évaluations de charge posées sur dalle béton ou équivalent, mais aussi des tirs avec obus non chargés lestés (évaluation de la pénétration), voire des tirs réels comme en fin de période, notamment à Otchakov. Il est néanmoins clair que l'immense majorité des ces expérimentations avaient été faites avec des calibres inférieurs à 280mm... Les mortiers lourds allemands et autrichiens de 305, 370 et 420mm à obus de rupture furent clairement une très mauvaise surprise.

2) les constatations faites à la fin de la guerre sur la résistance des fortifications françaises (Verdun) et belges (Anvers, Liège et Namur) en fonction des prédictions des études de 1888-1912, et de la qualité de béton et de la structure des dalles. Il faut noter que ces analyses et interprétations faites à chaud ont été l’objet de nombreuses controverses tant certains effets observés n’avaient pas été anticipés et étaient complexes. Les explications avancées par tel ou tel expert pouvaient être parfois diamétralement opposées ! Par contre les raisons stratégiques et matérielles de la chute des places belges furent parfaitement comprises très tôt : ce fut la fin du concept de place forte isolée et de la fortification sans protection et équipement des intervalles…

3) les études d’après-guerre. Cette période est marquée par une tentative méritoire d’essayer de mettre de la science dure dans des choses qui étaient largement empiriques jusque là. On peut citer les essais relancés à partir de 1920 à Bourges sur le béton armé (étude paramétrique des modes de ferraillage en partant de ceux utilisés par les allemands dans leurs fortifications - fers de 15mm en mailles de 10cm), et les premières vraies études de laboratoires lancés après-guerre, dont celle dévolue au laboratoire de l'Ecole des Ponts-et-Chaussées à partir de 1924 pour rentrer un peu plus dans la physique théorique et de résistance des matériaux de ces questions. Ces nouvelles études étaient menées par une commission spécialement créée (commission d'étude artillerie-génie sur les effets de pénétration des projectiles).

Ce rapport conclut des choses qui sont une confirmation des idées antérieures (comme l'effet de la qualité du béton, très nettement visible dans la comparaison Anvers-Verdun et qui valide et confirme très tôt la formule de béton spécial à la française et sur laquelle les études de l’entre-deux-guerres ne reviendront qu’à la marge), et des choses qui n'avaient pas été anticipées aussi clairement dans le passé, voir complètement ignoré, comme :

- la conjonction de 4 effets lors de l’explosion d’un projectile sur une construction bétonnée : pénétration avec dislocation du béton, effet de blast à cœur, vibrations/fissurations par transmission de l’onde de choc dans la masse bétonnée (c’est ce qui détruisit les citernes à eau en béton de certains forts de Verdun), et enfin effet de souffle et de génération de gaz dangereux par l’explosion.

- l'effet du choc cinétique du projectile sur le béton (1er des effets listés) est la plus mauvaise surprise des enseignements des combat, car totalement sous-estimé ou ignoré avant-guerre de 1914 et qui vient en plus de l'effet de l'explosion à cœur. En réalité ce rapport STG est le premier document à y faire aussi explicitement référence. Pour les plus gros obus, cet effet de choc et de dislocation peut avoir plus d'effets que l'explosion elle-même comme cela sera vu avec les projectiles de 420mm allemands, très profilés et à long retard ! Ce fut une des grandes surprises de la guerre et qui n’avait pas été anticipée par les essais de 1888-1912, réalisés avec des calibres toujours inférieurs à 300mm. La conséquence de cela est que toutes les études faites dans le passé en "statique" cad en posant une charge sur une dalle en béton, ne pouvaient que donner une idée très partielle, voire fausse, du problème. Il en est de même pour les études ou calculs où on considère une simple pénétration de l'obus non accompagnée de dislocation locale du béton. Dans son rapport, la STG s’étonne du fait que ce facteur ait été complètement omis dans les conclusions des essais d’avant 1914 alors que certains ceux-ci – réalisés en dynamique avec des tirs tendus - auraient pu mettre la puce à l’oreille, mais après coup on est toujours plus intelligent…

- l'effet des explosions à cœur des plus gros projectiles sur le comportement des intrados de voute et la nécessité du renforcement de ferraillage et de la mise de tôles continues côté intrados exposé,

- l'inutilité de viser un ferraillage trop massif et dense car on perd en qualité de mise en oeuvre et de damage du béton et on crée des plans de clivage et un fort risque de discontinuité du béton. En gros, un mauvais ferraillage a un effet pire que pas de ferraillage du tout. Le ferraillage peut cependant avoir un effet bénéfique sur la propagation des dislocations générées par le voyage du projectile dans le béton, et donc de minimiser l'effet de l'explosion en fin de course. La masse de ferraillage maximale recommandée est de 80 kg par m3 de béton en moyenne (100 kg avant-guerre et dans d’autres pays), sous réserve des résultats de essais spécifiques en cours et demandés par une DM de février 1925.

- l'importance du sens de pilonnage du béton relativement à la direction probable des projectiles (un obus qui arrive sur un mur - donc parallèlement aux plans de pilonnage - a plus d'effet que ce même obus frappant une dalle donc plus ou moins perpendiculairement aux plans de pilonnage).

- Concernant les coulées, le rapport recommande la coulée continue 24h/24h du béton pour une couche donnée, pour éviter les stratifications internes qui se traduisent ensuite par des décollements et du feuilletage lors des explosions (problème constaté régulièrement sur les forts de Verdun et ailleurs, et initialement attribué à tort à un effet négatif du ferraillage…). Plus généralement, il demande la mise en place de processus rigoureux de contrôle qualité lors des coulées (éprouvettes à envoyer au laboratoire militaire des ciments à Boulogne ss Mer, nouvellement créé) et le développement de tests rapides sur place pour les chefs de chantier.

Nota 1 : les recherches effectuées au laboratoire des Pont et Chaussées permirent à la même époque d’affiner la recette optimale du béton selon les caractéristiques visées.

Nota 2 : le rapport s’émeut de l’absence de bétonnières de grande capacité alors que les débits futurs attendus des batteries de production risquent de devoir être supérieurs à 150 m3 par heure. Il recommande de se rapprocher rapidement de l’industrie pour en lancer le développement.

Nota 3 : pour favoriser le travail continu et par tous temps et le travail de nuit, le rapport recommande d’établir le chantier de bétonnage sous toiture avec éclairage.

Nota 4 : le rapport va jusqu’à préconiser des hauteurs maximales de chute sans utilisation de goulottes du béton pour minimiser le risque de ségrégation des composants de celui-ci !

- l'utilité de prévoir un vide entre le mur en béton armée (BA) extérieur et les murs intérieurs des œuvres vives de la construction (typiquement le couloir de circulation qu'on trouvera en tête d'abris CORF) pour protéger celles-ci.

- la nécessité de prendre des mesures contre le simple effet de souffle des projectiles de gros calibre tombant à proximité de construction ou dans un local percé. Cet effet de souffle pouvait causer des dégâts considérables sur les cuirassements, les portes blindées, etc

- les modes de construction passés posaient les dalles supérieures sans ancrage ni encastrement avec les murs porteurs. Cette façon de faire est à proscrire : murs périphériques, porteurs et dalle doivent être coulés d’un seul tenant avec interpénétration des ferraillages, ou à défaut avec un encastrement mécanique suffisant de manière à créer un objet monolithique (dans les forts modernes d’Anvers, et même certains forts français, des locaux ont été littéralement aplatis par le déplacement horizontal d’un des murs, non solidaire ni de la dalle, ni du plancher, après explosion contre lui…)

- éviter des portées de voutes ou dalles supérieures à 5m entre appuis (au-delà l’expérience a démontré le risque de rupture en flexion). En réalité, lors des constructions ultérieures on admettra jusqu’à 6m.

- pose en intrados des dalles d’un revêtement métallique continu (l’expérience de la guerre a montré que le simple grillage ou même les treillis en métal déployé n’étaient pas suffisants).

- les voutes de maçonnerie n'ont que la résistance de l'épaisseur de terre qui les recouvre... A 5 mètres de terre on arrive à circonvenir au mieux qu'un obus de calibre moyen. Pour plus gros calibre il faut à minima 8m pour le roc, et jusqu'à 25m pour la terre meuble. Ceci définit la profondeur à laquelle on peut passer de communications bétonnées à des communications maçonnées.

- la nécessité de descendre les murs exposés profondément dans le sol - jusque parfois 10 m - pour interdire la pénétration du projectile SOUS le bloc de fortification du fait de la trajectoire courbée du projectile dans le sol. Le concept de mur de garde est donc né là.

- la nécessité d’une ventilation de mise en surpression largement dimensionnée (les forts de Verdun modernisés étaient équipés d’une ventilation, jugée insuffisante et qui n’a pas empêché les intoxications). Plus généralement, le rapport insiste sur une revisite complète de cet aspect, incluant les questions de prise d’air à distance, d’évacuation de l’air vicié et la protection contre les attaques au gaz.

- la nécessité d'un rocaillage massif en protection des murs exposés au tir pour à la fois remplir la fouille, amortir le projectile avant qu'il n'atteigne le mur selon son plan de damage, donc de faiblesse (l'absence de rocaillage des casemates de berge du Rhin montrera à postériori l'importance de ce point...), et enfin de ne pas créer un effet de bourrage confinant l’explosion.

Mais un des éléments de conclusion qui transparait le plus au travers de ce rapport - et montre l'état de désorientation sérieux des ingénieurs du Génie à cette date - est l'absence de conclusion ni de prise de position univoque sur le bénéfice ou non du ferraillage. C'est simplement la démonstration que les masses considérables de données disponibles à ce stade étaient tellement complexes à analyser que cette question de ferraillage n'était qu'un paramètre parmi tant d'autres dont l’effet propre était difficile à isoler. Il fut cependant confirmé qu’un bloc en BA fait avec un béton défectueux tiendra moins bien qu'un bon mur en béton spécial aux normes mais non ferraillé ! Il demeure que le principe de ferraillage est néanmoins conservé et validé « par défaut » et en attendant les résultats des études spécifiques lancées, avec quelques règles qu’on retrouve dans les plans de ferraillage des blocs Maginot :

- Maille de ferraillage lâche (15 cm dans la masse) pour permettre une bonne cohésion et un bon damage.

- La densité de ferraillage augmente en se rapprochant de l’extrados de paroi, mais AUSSI de l’intrados de celle-ci, pour limiter les déformations vers l’intérieur en cas d’encaissement d’un gros calibre.

- Construction monolithique de l’ensemble murs/dalle avec ferraillage d’ancrage commun.

Scorie des croyances et techniques passées, ce rapport de 1926 préconise malgré tout la construction de dalles « sandwitch » à l’ancienne avec 1ere couche d’éclatement partiellement ferraillée et partiellement en béton spécial de 2m d’épaisseur, un matelas de sable d’amortissement en 2e couche de 1m, puis voute ou intrados en béton armé de 0,50 à 1,5m selon résistance recherchée. Le traditionalisme a la vie dure et on arrive quand même avec cela à des dalles de 3,5m à 4,5 m ce qui fut rapidement déclaré inacceptable par la suite !

Hors cette réminiscence passéiste, les éléments mis en avant dans cet important document préfigurent néanmoins assez largement ce qui sera décrit dans la notice « confection du béton » de 1929, à peine 3 ans plus tard.

Le rapport STG conclut en annexe sur un programme complémentaire d’essais à réaliser. Ce programme sera présenté au Comité Technique du Génie (Gal Fillonneau) et approuvé pour mise en œuvre par la CDF le 8 Juillet 1926, puis par le Gal Debeney (CEMGA) pour mise en œuvre dès que possible durant l’hiver 1926-1927.

Au passage et hors sujet de ce jour, ce même rapport de la STG recommandera sur les cuirassements des améliorations qui seront aussi mises en œuvre dans la LM : épaisseur des toitures et murailles, nature et fixation des avant-cuirasses, suggestion d’étude d’observatoires périscopiques plutôt que cuirassés, ancrage profond des cloches (les Digoin de la grande guerre étaient à peine ancrées dans le béton…) ; etc.

La commission d'étude des effets de la pénétration des projectiles créée en 1924 travailla encore quelques années pour suivre les essais post 1927 issus du rapport STG et affiner les abaques de distance de pénétration et de trajectoire courbe des obus dans le milieu en fonction du matériau, des paramètres du projectile, etc. Des essais réalisés à Bourges permirent de conclure enfin sur l'avantage apporté par le béton armé, mettant ainsi un terme à une dizaine d'année d'incertitudes.

Ces études de 1920 à 1929 permirent aussi de valider une règle de calcul de dimensionnement très simple mais qui s'explique mathématiquement : l'épaisseur de béton à prévoir doit être plus ou moins proportionnelle au calibre auquel la dalle est supposée résister. Cette règle collait d'ailleurs bien - toutes autres choses égales par ailleurs - avec les constatations faites sur le terrain durant la guerre. Les épaisseurs de dalle spécifiées dans le cadre des protections 1 à 4 de la ligne Maginot suivent cette règle presque parfaitement.

Il fut mis parallèlement en évidence que l'approche de calcul des ellipsoïdes de rupture lors d'explosions dans un matériau établis antérieurement sur base d'essais fait avec des fourneaux de mine (formules de l'Ecole des Mines) était finalement contestable. Une approche de comportement d'une explosion type "camouflet" dans un milieu de nature continue fut jugée plus représentative de ce qui se passe lors d’une explosion dans une dalle bétonnée. Malheureusement, très peu de données numériques existaient (et pourtant c'est par centaines que des explosions souterraines de ce type avaient été - empiriquement une fois de plus - faites durant la guerre des mines en 1914-18 !)... Retour donc à la case départ des incertitudes !

Je n’ai rien de direct sur les recherches complémentaires ou essais effectuées entre 1926 et 1929. Le cours de fortification de 1931 du Lt-Col Lazard apporte néanmoins quelques éléments complémentaires. Ce cours reprend en particulier les conclusions d’une note de 1930 écrite par le Gal Birchler (ITTF) sur la résistance des matériaux aux différents modes de flexion. Il rappelle quelques règles simples, conclusions récentes et éléments issus des études de l’Ecole des Ponts et Chaussées :

- L’effet de poinçon d’un obus est proportionnel à son calibre.

- Basé sur les conclusions de Birchler, il affirme haut et clair le bénéfice du ferraillage : celui-ci contribue à absorber davantage d’énergie de choc et à créer davantage de dissipation de celle-ci par le fractionnement du béton en petits morceaux, et donc minimise la pénétration du projectile. Le reste du massif bétonné est moins fracturé car tenu par le ferraillage. L’apparente moindre tenue du béton armé constaté à Verdun en 1916 par le Lt-Col Benoit dans son rapport avait été expliquée dans l’immédiat après-guerre par de mauvaises raisons et trouvait en réalité sa source dans l’absence de liaison dalle-murs, l’absence de lit de sable amortisseurs pour le BA et une mauvaise maitrise du bétonnage dans un milieu ferraillé. En réalité, la comparaison entre dalles de béton spécial non armé et dalles de BA n’avait pas été faite à ce moment « toutes autres choses égales par ailleurs »…

- Pour réaliser une protection égale, un mur doit être plus épais qu’une dalle.

- Lazard confirme que l’interposition d’un lit de sable de 1m entre la couche d’éclatement en béton armé et la couche de béton de protection des locaux est abandonnée. Si dans l’absolu elle est effectivement et indéniablement favorable, elle entraine une surépaisseur et des surcouts de construction pas acceptables.

- Confirmation de l’importance du ferraillage côté intrados : en cas de choc et d’explosion, le béton côté intrados travaille en traction/flexion et non en compression, ce qui est pénalisant. Le ferraillage d’intrados permet de compenser ce travail dans la zone défavorable du béton.

- Le poinçonnage d’un mur parallèlement à ses plans de pilonnages entraine des résistances pratiquement deux fois moindres que selon un axe perpendiculaire. Ceci confirme la meilleure résistance des dalles horizontales que des murs verticaux aux tirs. A protection recherchée égale, les murs devront donc être plus épais que les dalles.

- La ventilation avec filtration et le cloisonnement intérieur des locaux sont fondamentaux.

- Les locaux de repos de la troupe doivent être mis à l’abri des effets de vibration des bombardements, dont loin ou profonds. Les locaux profonds de 1917 sous les forts montrèrent leur efficacité de ce point de vue.

- Les transmissions et liaisons de commandement entre ouvrages fortifiés deviendront des éléments majeurs de la fortification future.

Le Lt-Col Lazard conclut néanmoins avec optimisme. Non, le béton n’a pas failli en 1914-18 au regard de ce qu’il a eu à subir. Il est d’ailleurs probable selon lui que dans une guerre future l’usage d’obusiers ou mortiers anti-fortification super-lourds comme durant la guerre passée sera nettement moins aisée tant l’artillerie de contrebatterie et l’observation de tir a évolué.

Finalement, il parait clair que l’évolution constatée dans les techniques de construction de fortifications ont toutes été basées sur une lente évolution empirique, dont le facteur déterminant et accélérateur a été la compréhension des phénomènes en jeu durant les vrais bombardements subis lors de la grande guerre. La période 1920-1930, outre qu’elle voit cette compréhension se cristalliser, se caractérise aussi par la mise en œuvre d’approches théoriques et de science dure qui permettent de mettre des chiffres et valident les orientations déduites de la simple observation et d’essais plus ou moins représentatifs de la réalité.

Tout ceci se matérialise par la notice STG sur la mise en œuvre du béton de juin 1929 et ses additifs ultérieurs.

Ce qui est tout à fait étonnant à posteriori est de constater le fait que tous les détails et techniques de construction développés pour la ligne Maginot trouvent une explication et un rationnel explicable dans cette somme d’essais, d’études et d’observations de comportement lors de la guerre. Preuve nouvelle – s’il en était besoin – que rien n’a été fait au hasard.

Bien cordialement

Jean-Michel

PS : ci-dessous un plan de ferraillage et du système de torsion des ferrailles tel que décrit dans la notice de juin 1929

Bonjour Alain, Jules et tous

Petit complément sur les origines et l'évolution des techniques de construction de fortifications. Comme le dit Alain plus haut, toute cette question est restée très empirique jusque tardivement... et parfois dérivée des règlements et pratiques de l'industrie minière.

Lazard a écrit un gros pavé de 190 pages dès octobre 1919 nommé "Etude des directives de la fortification actuelle" dans lequel il fait un point sur la question de la pénétration et l'explosion des projectiles dans le béton, basé sur son expérience et ce qu'il a observé sur les fortifications de Verdun. Il s'aventure à écrire quelques formules et équations donnant une idée empirique de ce que donnerait l'effet d'obus futurs type 520mm selon le type de matériau de protection (terre, rocher, béton...) qui démontrent qu'à moins de 20 mètres, aucune galerie souterraine ne pourrait résister et que les masses de béton à mettre en œuvre en surface seraient telles qu'il faut plutôt viser la protection des organes de forteresse en les fractionnant et les dispersant. Dans le fond, quelques basiques bien connus de la LM sont déjà clairement affirmés.

Cet essai est à mettre en regard du rapport du Général Benoit sur ses constatations sur la tenue des forts de Verdun durant la grande guerre, dont un 1er jet écrit en 1916 est repris et édité en 1922 dans la revue du Génie.

Le cours de fortification de l’Ecole d’application de l’Artillerie et du Génie Belge, écrit par le Cne Beaupain en 1923, ainsi que le cours du Col Chauvineau (même année) font partie des livres de chevet du Génie de l’époque et complète l’approche de Lazard en analysant en particulier l’effet des bombardements des forts de Liège, Namur et Verdun.

Mais je pense qu'un des documents importants est une grosse étude très complète écrite par le Lt-Col ALLEAU de la STG (futur général directeur du Génie de mi-1933 à 1938…) et publiée en avril 1926 ("Etude au sujet des éléments de la fortification") qui fait un point très précis de tout cela, tant sur le béton que sur les cuirassements, basé sur :

1) les expériences passées faites avant 1914-18, des essais de la Malmaison, de Chalons en 1888, puis de Gâvres, Bourges, Chalons de nouveau, Verdun (1895-97, menant aux premières instructions de mise en oeuvre du béton spécial en 1899 et du béton armé en 1898.) et Calais, jusqu'aux essais d'Otchakov en 1912, et des études et critères de dimensionnement déduits de tout cela. Pour mémoire, le béton armé s’est généralisé en France après 1899. De 1885 à 1899 on a uniquement utilisé du béton spécial non armé. A noter que ces essais d’avant-guerre de 14 ont été faits de façon relativement plus large que ce qu'on pense d'habitude ou qui a été écrit après guerre : ils incluaient certes de simples évaluations de charge posées sur dalle béton ou équivalent, mais aussi des tirs avec obus non chargés lestés (évaluation de la pénétration), voire des tirs réels comme en fin de période, notamment à Otchakov. Il est néanmoins clair que l'immense majorité des ces expérimentations avaient été faites avec des calibres inférieurs à 280mm... Les mortiers lourds allemands et autrichiens de 305, 370 et 420mm à obus de rupture furent clairement une très mauvaise surprise.

2) les constatations faites à la fin de la guerre sur la résistance des fortifications françaises (Verdun) et belges (Anvers, Liège et Namur) en fonction des prédictions des études de 1888-1912, et de la qualité de béton et de la structure des dalles. Il faut noter que ces analyses et interprétations faites à chaud ont été l’objet de nombreuses controverses tant certains effets observés n’avaient pas été anticipés et étaient complexes. Les explications avancées par tel ou tel expert pouvaient être parfois diamétralement opposées ! Par contre les raisons stratégiques et matérielles de la chute des places belges furent parfaitement comprises très tôt : ce fut la fin du concept de place forte isolée et de la fortification sans protection et équipement des intervalles…

3) les études d’après-guerre. Cette période est marquée par une tentative méritoire d’essayer de mettre de la science dure dans des choses qui étaient largement empiriques jusque là. On peut citer les essais relancés à partir de 1920 à Bourges sur le béton armé (étude paramétrique des modes de ferraillage en partant de ceux utilisés par les allemands dans leurs fortifications - fers de 15mm en mailles de 10cm), et les premières vraies études de laboratoires lancés après-guerre, dont celle dévolue au laboratoire de l'Ecole des Ponts-et-Chaussées à partir de 1924 pour rentrer un peu plus dans la physique théorique et de résistance des matériaux de ces questions. Ces nouvelles études étaient menées par une commission spécialement créée (commission d'étude artillerie-génie sur les effets de pénétration des projectiles).

Ce rapport conclut des choses qui sont une confirmation des idées antérieures (comme l'effet de la qualité du béton, très nettement visible dans la comparaison Anvers-Verdun et qui valide et confirme très tôt la formule de béton spécial à la française et sur laquelle les études de l’entre-deux-guerres ne reviendront qu’à la marge), et des choses qui n'avaient pas été anticipées aussi clairement dans le passé, voir complètement ignoré, comme :

- la conjonction de 4 effets lors de l’explosion d’un projectile sur une construction bétonnée : pénétration avec dislocation du béton, effet de blast à cœur, vibrations/fissurations par transmission de l’onde de choc dans la masse bétonnée (c’est ce qui détruisit les citernes à eau en béton de certains forts de Verdun), et enfin effet de souffle et de génération de gaz dangereux par l’explosion.

- l'effet du choc cinétique du projectile sur le béton (1er des effets listés) est la plus mauvaise surprise des enseignements des combat, car totalement sous-estimé ou ignoré avant-guerre de 1914 et qui vient en plus de l'effet de l'explosion à cœur. En réalité ce rapport STG est le premier document à y faire aussi explicitement référence. Pour les plus gros obus, cet effet de choc et de dislocation peut avoir plus d'effets que l'explosion elle-même comme cela sera vu avec les projectiles de 420mm allemands, très profilés et à long retard ! Ce fut une des grandes surprises de la guerre et qui n’avait pas été anticipée par les essais de 1888-1912, réalisés avec des calibres toujours inférieurs à 300mm. La conséquence de cela est que toutes les études faites dans le passé en "statique" cad en posant une charge sur une dalle en béton, ne pouvaient que donner une idée très partielle, voire fausse, du problème. Il en est de même pour les études ou calculs où on considère une simple pénétration de l'obus non accompagnée de dislocation locale du béton. Dans son rapport, la STG s’étonne du fait que ce facteur ait été complètement omis dans les conclusions des essais d’avant 1914 alors que certains ceux-ci – réalisés en dynamique avec des tirs tendus - auraient pu mettre la puce à l’oreille, mais après coup on est toujours plus intelligent…

- l'effet des explosions à cœur des plus gros projectiles sur le comportement des intrados de voute et la nécessité du renforcement de ferraillage et de la mise de tôles continues côté intrados exposé,

- l'inutilité de viser un ferraillage trop massif et dense car on perd en qualité de mise en oeuvre et de damage du béton et on crée des plans de clivage et un fort risque de discontinuité du béton. En gros, un mauvais ferraillage a un effet pire que pas de ferraillage du tout. Le ferraillage peut cependant avoir un effet bénéfique sur la propagation des dislocations générées par le voyage du projectile dans le béton, et donc de minimiser l'effet de l'explosion en fin de course. La masse de ferraillage maximale recommandée est de 80 kg par m3 de béton en moyenne (100 kg avant-guerre et dans d’autres pays), sous réserve des résultats de essais spécifiques en cours et demandés par une DM de février 1925.

- l'importance du sens de pilonnage du béton relativement à la direction probable des projectiles (un obus qui arrive sur un mur - donc parallèlement aux plans de pilonnage - a plus d'effet que ce même obus frappant une dalle donc plus ou moins perpendiculairement aux plans de pilonnage).

- Concernant les coulées, le rapport recommande la coulée continue 24h/24h du béton pour une couche donnée, pour éviter les stratifications internes qui se traduisent ensuite par des décollements et du feuilletage lors des explosions (problème constaté régulièrement sur les forts de Verdun et ailleurs, et initialement attribué à tort à un effet négatif du ferraillage…). Plus généralement, il demande la mise en place de processus rigoureux de contrôle qualité lors des coulées (éprouvettes à envoyer au laboratoire militaire des ciments à Boulogne ss Mer, nouvellement créé) et le développement de tests rapides sur place pour les chefs de chantier.

Nota 1 : les recherches effectuées au laboratoire des Pont et Chaussées permirent à la même époque d’affiner la recette optimale du béton selon les caractéristiques visées.

Nota 2 : le rapport s’émeut de l’absence de bétonnières de grande capacité alors que les débits futurs attendus des batteries de production risquent de devoir être supérieurs à 150 m3 par heure. Il recommande de se rapprocher rapidement de l’industrie pour en lancer le développement.

Nota 3 : pour favoriser le travail continu et par tous temps et le travail de nuit, le rapport recommande d’établir le chantier de bétonnage sous toiture avec éclairage.

Nota 4 : le rapport va jusqu’à préconiser des hauteurs maximales de chute sans utilisation de goulottes du béton pour minimiser le risque de ségrégation des composants de celui-ci !

- l'utilité de prévoir un vide entre le mur en béton armée (BA) extérieur et les murs intérieurs des œuvres vives de la construction (typiquement le couloir de circulation qu'on trouvera en tête d'abris CORF) pour protéger celles-ci.

- la nécessité de prendre des mesures contre le simple effet de souffle des projectiles de gros calibre tombant à proximité de construction ou dans un local percé. Cet effet de souffle pouvait causer des dégâts considérables sur les cuirassements, les portes blindées, etc

- les modes de construction passés posaient les dalles supérieures sans ancrage ni encastrement avec les murs porteurs. Cette façon de faire est à proscrire : murs périphériques, porteurs et dalle doivent être coulés d’un seul tenant avec interpénétration des ferraillages, ou à défaut avec un encastrement mécanique suffisant de manière à créer un objet monolithique (dans les forts modernes d’Anvers, et même certains forts français, des locaux ont été littéralement aplatis par le déplacement horizontal d’un des murs, non solidaire ni de la dalle, ni du plancher, après explosion contre lui…)

- éviter des portées de voutes ou dalles supérieures à 5m entre appuis (au-delà l’expérience a démontré le risque de rupture en flexion). En réalité, lors des constructions ultérieures on admettra jusqu’à 6m.

- pose en intrados des dalles d’un revêtement métallique continu (l’expérience de la guerre a montré que le simple grillage ou même les treillis en métal déployé n’étaient pas suffisants).

- les voutes de maçonnerie n'ont que la résistance de l'épaisseur de terre qui les recouvre... A 5 mètres de terre on arrive à circonvenir au mieux qu'un obus de calibre moyen. Pour plus gros calibre il faut à minima 8m pour le roc, et jusqu'à 25m pour la terre meuble. Ceci définit la profondeur à laquelle on peut passer de communications bétonnées à des communications maçonnées.

- la nécessité de descendre les murs exposés profondément dans le sol - jusque parfois 10 m - pour interdire la pénétration du projectile SOUS le bloc de fortification du fait de la trajectoire courbée du projectile dans le sol. Le concept de mur de garde est donc né là.

- la nécessité d’une ventilation de mise en surpression largement dimensionnée (les forts de Verdun modernisés étaient équipés d’une ventilation, jugée insuffisante et qui n’a pas empêché les intoxications). Plus généralement, le rapport insiste sur une revisite complète de cet aspect, incluant les questions de prise d’air à distance, d’évacuation de l’air vicié et la protection contre les attaques au gaz.

- la nécessité d'un rocaillage massif en protection des murs exposés au tir pour à la fois remplir la fouille, amortir le projectile avant qu'il n'atteigne le mur selon son plan de damage, donc de faiblesse (l'absence de rocaillage des casemates de berge du Rhin montrera à postériori l'importance de ce point...), et enfin de ne pas créer un effet de bourrage confinant l’explosion.

Mais un des éléments de conclusion qui transparait le plus au travers de ce rapport - et montre l'état de désorientation sérieux des ingénieurs du Génie à cette date - est l'absence de conclusion ni de prise de position univoque sur le bénéfice ou non du ferraillage. C'est simplement la démonstration que les masses considérables de données disponibles à ce stade étaient tellement complexes à analyser que cette question de ferraillage n'était qu'un paramètre parmi tant d'autres dont l’effet propre était difficile à isoler. Il fut cependant confirmé qu’un bloc en BA fait avec un béton défectueux tiendra moins bien qu'un bon mur en béton spécial aux normes mais non ferraillé ! Il demeure que le principe de ferraillage est néanmoins conservé et validé « par défaut » et en attendant les résultats des études spécifiques lancées, avec quelques règles qu’on retrouve dans les plans de ferraillage des blocs Maginot :

- Maille de ferraillage lâche (15 cm dans la masse) pour permettre une bonne cohésion et un bon damage.

- La densité de ferraillage augmente en se rapprochant de l’extrados de paroi, mais AUSSI de l’intrados de celle-ci, pour limiter les déformations vers l’intérieur en cas d’encaissement d’un gros calibre.

- Construction monolithique de l’ensemble murs/dalle avec ferraillage d’ancrage commun.

Scorie des croyances et techniques passées, ce rapport de 1926 préconise malgré tout la construction de dalles « sandwitch » à l’ancienne avec 1ere couche d’éclatement partiellement ferraillée et partiellement en béton spécial de 2m d’épaisseur, un matelas de sable d’amortissement en 2e couche de 1m, puis voute ou intrados en béton armé de 0,50 à 1,5m selon résistance recherchée. Le traditionalisme a la vie dure et on arrive quand même avec cela à des dalles de 3,5m à 4,5 m ce qui fut rapidement déclaré inacceptable par la suite !

Hors cette réminiscence passéiste, les éléments mis en avant dans cet important document préfigurent néanmoins assez largement ce qui sera décrit dans la notice « confection du béton » de 1929, à peine 3 ans plus tard.

Le rapport STG conclut en annexe sur un programme complémentaire d’essais à réaliser. Ce programme sera présenté au Comité Technique du Génie (Gal Fillonneau) et approuvé pour mise en œuvre par la CDF le 8 Juillet 1926, puis par le Gal Debeney (CEMGA) pour mise en œuvre dès que possible durant l’hiver 1926-1927.

Au passage et hors sujet de ce jour, ce même rapport de la STG recommandera sur les cuirassements des améliorations qui seront aussi mises en œuvre dans la LM : épaisseur des toitures et murailles, nature et fixation des avant-cuirasses, suggestion d’étude d’observatoires périscopiques plutôt que cuirassés, ancrage profond des cloches (les Digoin de la grande guerre étaient à peine ancrées dans le béton…) ; etc.

La commission d'étude des effets de la pénétration des projectiles créée en 1924 travailla encore quelques années pour suivre les essais post 1927 issus du rapport STG et affiner les abaques de distance de pénétration et de trajectoire courbe des obus dans le milieu en fonction du matériau, des paramètres du projectile, etc. Des essais réalisés à Bourges permirent de conclure enfin sur l'avantage apporté par le béton armé, mettant ainsi un terme à une dizaine d'année d'incertitudes.

Ces études de 1920 à 1929 permirent aussi de valider une règle de calcul de dimensionnement très simple mais qui s'explique mathématiquement : l'épaisseur de béton à prévoir doit être plus ou moins proportionnelle au calibre auquel la dalle est supposée résister. Cette règle collait d'ailleurs bien - toutes autres choses égales par ailleurs - avec les constatations faites sur le terrain durant la guerre. Les épaisseurs de dalle spécifiées dans le cadre des protections 1 à 4 de la ligne Maginot suivent cette règle presque parfaitement.

Il fut mis parallèlement en évidence que l'approche de calcul des ellipsoïdes de rupture lors d'explosions dans un matériau établis antérieurement sur base d'essais fait avec des fourneaux de mine (formules de l'Ecole des Mines) était finalement contestable. Une approche de comportement d'une explosion type "camouflet" dans un milieu de nature continue fut jugée plus représentative de ce qui se passe lors d’une explosion dans une dalle bétonnée. Malheureusement, très peu de données numériques existaient (et pourtant c'est par centaines que des explosions souterraines de ce type avaient été - empiriquement une fois de plus - faites durant la guerre des mines en 1914-18 !)... Retour donc à la case départ des incertitudes !

Je n’ai rien de direct sur les recherches complémentaires ou essais effectuées entre 1926 et 1929. Le cours de fortification de 1931 du Lt-Col Lazard apporte néanmoins quelques éléments complémentaires. Ce cours reprend en particulier les conclusions d’une note de 1930 écrite par le Gal Birchler (ITTF) sur la résistance des matériaux aux différents modes de flexion. Il rappelle quelques règles simples, conclusions récentes et éléments issus des études de l’Ecole des Ponts et Chaussées :

- L’effet de poinçon d’un obus est proportionnel à son calibre.

- Basé sur les conclusions de Birchler, il affirme haut et clair le bénéfice du ferraillage : celui-ci contribue à absorber davantage d’énergie de choc et à créer davantage de dissipation de celle-ci par le fractionnement du béton en petits morceaux, et donc minimise la pénétration du projectile. Le reste du massif bétonné est moins fracturé car tenu par le ferraillage. L’apparente moindre tenue du béton armé constaté à Verdun en 1916 par le Lt-Col Benoit dans son rapport avait été expliquée dans l’immédiat après-guerre par de mauvaises raisons et trouvait en réalité sa source dans l’absence de liaison dalle-murs, l’absence de lit de sable amortisseurs pour le BA et une mauvaise maitrise du bétonnage dans un milieu ferraillé. En réalité, la comparaison entre dalles de béton spécial non armé et dalles de BA n’avait pas été faite à ce moment « toutes autres choses égales par ailleurs »…

- Pour réaliser une protection égale, un mur doit être plus épais qu’une dalle.

- Lazard confirme que l’interposition d’un lit de sable de 1m entre la couche d’éclatement en béton armé et la couche de béton de protection des locaux est abandonnée. Si dans l’absolu elle est effectivement et indéniablement favorable, elle entraine une surépaisseur et des surcouts de construction pas acceptables.

- Confirmation de l’importance du ferraillage côté intrados : en cas de choc et d’explosion, le béton côté intrados travaille en traction/flexion et non en compression, ce qui est pénalisant. Le ferraillage d’intrados permet de compenser ce travail dans la zone défavorable du béton.

- Le poinçonnage d’un mur parallèlement à ses plans de pilonnages entraine des résistances pratiquement deux fois moindres que selon un axe perpendiculaire. Ceci confirme la meilleure résistance des dalles horizontales que des murs verticaux aux tirs. A protection recherchée égale, les murs devront donc être plus épais que les dalles.

- La ventilation avec filtration et le cloisonnement intérieur des locaux sont fondamentaux.

- Les locaux de repos de la troupe doivent être mis à l’abri des effets de vibration des bombardements, dont loin ou profonds. Les locaux profonds de 1917 sous les forts montrèrent leur efficacité de ce point de vue.

- Les transmissions et liaisons de commandement entre ouvrages fortifiés deviendront des éléments majeurs de la fortification future.

Le Lt-Col Lazard conclut néanmoins avec optimisme. Non, le béton n’a pas failli en 1914-18 au regard de ce qu’il a eu à subir. Il est d’ailleurs probable selon lui que dans une guerre future l’usage d’obusiers ou mortiers anti-fortification super-lourds comme durant la guerre passée sera nettement moins aisée tant l’artillerie de contrebatterie et l’observation de tir a évolué.

Finalement, il parait clair que l’évolution constatée dans les techniques de construction de fortifications ont toutes été basées sur une lente évolution empirique, dont le facteur déterminant et accélérateur a été la compréhension des phénomènes en jeu durant les vrais bombardements subis lors de la grande guerre. La période 1920-1930, outre qu’elle voit cette compréhension se cristalliser, se caractérise aussi par la mise en œuvre d’approches théoriques et de science dure qui permettent de mettre des chiffres et valident les orientations déduites de la simple observation et d’essais plus ou moins représentatifs de la réalité.

Tout ceci se matérialise par la notice STG sur la mise en œuvre du béton de juin 1929 et ses additifs ultérieurs.

Ce qui est tout à fait étonnant à posteriori est de constater le fait que tous les détails et techniques de construction développés pour la ligne Maginot trouvent une explication et un rationnel explicable dans cette somme d’essais, d’études et d’observations de comportement lors de la guerre. Preuve nouvelle – s’il en était besoin – que rien n’a été fait au hasard.

Bien cordialement

Jean-Michel

PS : ci-dessous un plan de ferraillage et du système de torsion des ferrailles tel que décrit dans la notice de juin 1929

Bonsoir Baptiste, Jean-Michel et Alain,

Je lis avec plaisir les dernières explications de Jean-Michel très détaillées et documentées comme d’habitude. Effectivement, les cours de construction en béton armé me laisseraient désarmé pour des applications en résistance contre des sollicitations de bombardement.

Je rebondis cependant sur une question de détail de Baptiste qui interroge sur la nature d’une « pince pour tordre le fil de fer ». Il ne faut pas confondre le pliage en crosse des extrémités des barres d’armatures et la torsion du fil de fer servant à ligaturer les barres.

Toute barre d’armature doit être ancrée dans une zone de béton non sollicitée de la même manière. Par exemple, une barre de façade censée travailler en flexion au choc frontal doit être ancrée dans l’épaisseur des dalles, et réciproquement pour les armatures des dalles. A l’époque, les barres étaient lisses et, faute d’adhérence suffisante, demandaient des crosses d’extrémité qu’on ne voit plus très souvent maintenant car les barres sont à surface crénelée avec une adhérence améliorée, et les calculs tablent plutôt sur une longueur d’ancrage suffisante pour les bâtiments. Les préparations sont faites en atelier, sur plans avec repérage, mais il existe aussi du matériel électroportatif avec des capacités limitées en diamètre, car la résistance de l’acier habituel a pratiquement doublé depuis l’époque Maginot.

Quant à la pince pour ligaturer et maintenir en place lors du coulage du béton deux barres en leur croisement, il existe différents modèles (rechercher sur Google « pince à ligaturer le fil de fer ») depuis la simple tenaille coupante dans une main avec la bobine de fil dans l’autre jusqu’aux inévitables appareils électroportatifs actuels, en passant par les ligatureuses à crochet qui tournent au tirage sur des bouts de fil de 10-12 cm munis d’œillets aux extrémités. Ces dernières existaient dans les années 50-60’s, mais je ne sais pas pour les années 30’s, et je ne crois pas qu’elles auraient été utilisées pour faire plusieurs tours. Même dans les années 80’s, beaucoup de ferrailleurs expérimentés préféraient encore la première méthode, avec la bonne vieille tenaille.

Pour l’anecdote sur le sujet de la résistance aux impacts, j’ai travaillé en institut de recherche fin des années 80’, notamment sur le béton armé de fibres métalliques. Ce sont de petites barrettes de quelques centimètres de fils d’acier qu’on disperse dans le béton liquide à raison d’une cinquantaine de kilogramme par mètre cube (dosage à étudier), avec des applications (civiles) diverses en préfabrication, dalles de sol, etc... J’ai eu l’occasion de participer à l’Université de Cardiff à un colloque international sur le sujet, en constatant à mon étonnement qu’au moins 200 ingénieurs (la majorité) dans l’auditoire étaient originaires de pays orientaux, de la Lybie à Taïwan, en passant par l’Egypte, l’Irak, l’Iran, etc.., tous de pays en guerre ou potentiellement en menace de conflit. En fait, les applications militaires en étaient la raison, pour les voûtes cintrées de protection des avions de chasse, par exemple, ou tout autre forme de bunker. Effectivement, même s’il « casse » à l’impact, le béton armé de fibres ne se disloque pas complètement comme le béton armé classique. Mais, c’est déjà du passé, dépassé avec les armes actuelles.

Bien cordialement.

Jules

Bonsoir Jules,

Effectivement, au temps de la Ligne, les armatures étaient en acier doux et lisses, d'où des longueurs d'ancrage (ancrage droit ou avec crosse) assez importantes.

par rapport aux aciers actuels (type Tor), leur allongement à la rupture était assez élevé.

maintenant, les armatures sont préfabriquées en atelier et les barres sont maintenues entre elles par des points de soudure, en remplacement des bonnes vieilles ligatures en fil de fer.

Intéressant, le renforcement du béton par des fibres métalliques. Cela augmente la résistance à l'usure (cas des sols induustriels). Du point de vue militaire, si j'ai compris, elles étaient utilisées pour renforcer la résistance à la compression de voûtes de poretction ? (et non de dalles en BA).

Bien à vous

alainH

Dernière modification par jolasjm le 03/05/2022.

Bonjour Jules, Alain et tous

Pour ce qui est du ligaturage des fers, il existe aussi des éléments de réponse si telle était bien la question de Baptiste. C'était réalisé - selon les références que j'ai - avec du fil de fer doux de 1 ou 2 mm (selon les cas et types de barres). La méthode était basique, et décrite ci-dessous. Le système de tortillonnage à poignée avec des fils à œilletons est d'une simplicité biblique : on tire, cela tourne et le fil s'enroule !

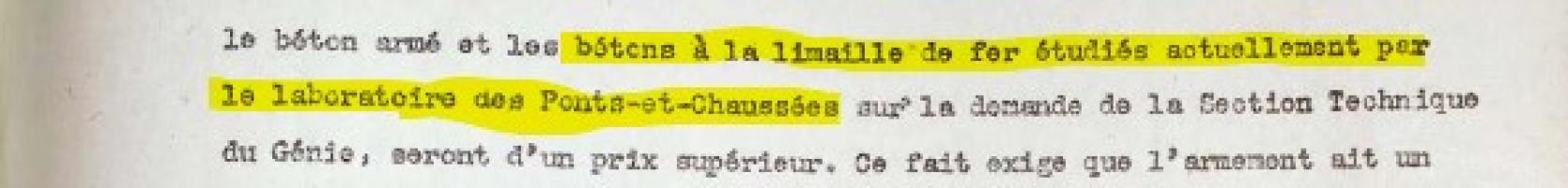

@ Alain : le béton dopé à la limaille de fer était déjà une des options étudiée par le laboratoire des Ponts et Chaussée dans les années 20. Sans doute que ce développement n'a pas été un succès ou a été jugé trop cher car je n'ai pas d'exemple de mise en œuvre. Ci-dessous un extrait d'une note de Fillonneau qui y fait référence.