Principe de gestion de l’eau dans la fortification - 2 - Alimentation en eau

Alimentation en eau des ouvrages

Le principe retenu pour l’alimentation en eau des ouvrages fortifiés est basé sur l'utilisation d'une source inépuisable en usage normal, à l’abri d’un éventuelle contamination en cas d’usage d’armes chimiques par l’ennemi et dotée d'un débit permettant des couvrir les besoins de l’ouvrage concerné.

Pour assurer l’alimentation en quantité suffisante d’une eau de qualité, les concepteurs de la Ligne Maginot ont principalement recouru au puisage dans la nappe aquifère ou, comme ce fut souvent le cas dans les Alpes du fait de la nature du terrain, à la captation de sources.

Dans de très rares cas, comme par exemple celui de l' ouvrage de Cap Martin construit en zone urbaine, l'alimentation de l'ouvrage fut directement assurée par le réseau public de distribution d'eau.

Puits artésiens

Dans de très rares cas, la présence d'une nappe aquifère recouverte d'une couche géologique étanche inclinée permettait de disposer d'eau jaillissant lorsque cette dernière était forée dans sa partie basse (sous la ligne piezométrique de la nappe en question).

Ce type de puits présente l'intérêt de ne pas nécessiter de pompage puisque l'eau étant à une pression supérieure à celle de la surface du puits jaillit d'elle même;

Ce fut par exemple le cas de l'ouvrage du Four à Chaux alimenté par un puits artésien débitant 6m3 heure.

Ouvrage du Four à Chaux

La tête du puits artésien

Puits et forages

Dans le cas du puisage, la profondeur de ce dernier dépendait principalement de deux facteurs: la hauteur de la nappe aquifère et le besoin journalier en eau. Plus le besoin est important, plus il est nécessaire de puiser en profondeur afin d’éviter que la source ne s’assèche du fait du cône d’aspiration se formant naturellement dans la couche aquifère au niveau du point de prélèvement lorsque le puisage est en cours.

Lorsque la profondeur de puisage n’excédait pas quelques mètres, un puits d’un diamètre variant de 0,8 à 1,5 mètres était creusé et maçonné ensuite sur toute la profondeur hors de la nappe aquifère afin d'éviter que le puits soit alimenté par des eaux parasites de mauvaise qualité ou pouvant être contaminées.

C’est le cas de nombre d’ouvrages où la nappe aquifère est peu profonde comme le petit ouvrage de l’Oberheide par exemple.

Puits de la casemate de Rittershoffen

Puits du PC STG de la batterie de l'Eichwald

Ces puits et forages étaient réalisés dans les ouvrages mêmes, sauf le cas où aucune nappe ne pouvait donner suffisamment d’eau comme par exemple l’ ouvrage du Michelsberg dans lequel aucun des puits creusés n’ayant donné satisfaction, un puits extérieur fut finalement réalisé à proximité de l’entrée munitions pour permettre l’alimentation de l’ouvrage en eau.

Ouvrage du Michelsberg

Le puits extérieur à l'ouvrage

Lorsqu’à l’inverse, le puisage devait être effectué à grande profondeur, un forage de faible diamètre était exécuté et un tube d’acier assurait le maintien de sa paroi sur toute sa hauteur, la partie immergée dans la couche aquifère étant percée de trous permettant à l’eau d’affluer dans le forage. Le diamètre de ces forages était de l’ordre de 30 à 50 centimètres et le tube acier dépassait du sol d’une dizaine de centimètres de manière à éviter toute pollution accidentelle du forage.

Certains forages ont été réalisés sur de grandes profondeurs, comme celui de l’ ouvrage du Galgenberg profond de 270m dans lequel la pompe mise en place après guerre était immergée à 124 mètres sous le radier de l’ouvrage.

Le creusement de tels forages a été fait depuis la surface en deux temps, le premier correspondant au forage entre la surface et le local ou le puits était implanté puis le second au forage du puit proprement dit depuis le local jusqu’à la profondeur requise. La portion entre la surface et le local du puits était ensuite rebouchée avec une parte de ces déblais.

Cette technique rendue nécessaire par l’importance du matériel de forage ne pouvant être mis en oeuvre dans des locaux exigus permettait de remonter directement les déblais résultant du forage jusqu’à la surface.

Forage de l'abri de l'Helmereich

Pompage

Deux principes ont été utilisés, défendant des volumes d’eau à traiter et de la profondeur des puits.

Puits peu profonds

Lorsque l’eau affleurait quasiment à la surface du puits, et que la profondeur de puisage n’excédait pas 7-8 mètres, une simple pompe installée dans le local du puits assurait le pompage de l’eau. Cette pompe refoulait ensuite l’eau directement dans la ou les citernes à alimenter.

Dans le cas de constructions dépourvues d'énergie électrique et ou le volume journalier était faible, lorsque le niveau de la nappe était prés du radier, une simple pompe manuelle était utilisée. On citera dans cette catégorie la pompe à piston immergée Ledoux qui pouvait aussi être utilisée pour des puits profonds lorsqu'elle était motorisée que encore la pompe semi-rotative Japy limitée à 6 mètres d'aspiration installée par exemple dans l’abri de l’Ancienne Redoute où elle assurait le puisage de l’eau dans la nappe proche du radier.

Dans les autres cas, la pompe était électrique et sa puissance adaptée au débit à assurer. Ces pompes étaient soit des pompes à pistons présentant l’avantage de ne nécessiter aucun amorçage, soit des pompes rotative à piston comme la moto-pompe de casemate Guinard ou, pour des hauteurs d’aspiration tres faibles, des pompes à aubes centrifuges devant être amorcées avant leur mise en service.

Ouvrage du PO de Bousse

Pompe de surface à piston

Lorsque cela était nécessaire, un système de flotteur assurait la mise en marche et à l’arrêt de la pompe en fonction du niveau d’eau dans le puits, lui évitant ainsi de tourner à vide et de se désamorcer au cas où le niveau de l'eau dans le puits baisserait trop.

Il est impossible dans des conditions normales d’aspirer de l’eau à une hauteur de plus de 10 mètres. Une dépression fonction de la hauteur d’aspiration nait dans le conduit d’aspiration et lorsque le liquide soumis à cette dépression arrive à une pression inférieure à sa pression de vapeur saturante, il entre en ébullition (vaporisation) et rend ainsi tout pompage impossible.

Pour l’eau à température ambiante, la hauteur théorique maximale d’aspiration est de 10,33 mètres au niveau de la mer mais l’on retient une hauteur maximale d’aspiration de 7 à 8 mètres en pratique, d’ou la limite exposée ci-dessus

Puits profonds

Lorsque la hauteur d’aspiration excédait les 7-8 mètres; le recours à une pompe classique en surface étant impossible , il était alors nécessaire d’utiliser une pompe immergée.

Trois types de pompes immergée ont été mis en oeuvre, le premier étant une pompe à pistons à commande hydraulique, le second une pompe à piston à commande mécanique et le dernier une pompe centrifuge à plusieurs étages immergée avec son moteur électrique.

Pompe immergée hydraulique

Le principe de ce type de pompe repose sur un piston immergé animé d'un mouvement alternatif permettant grâce à un jeu de clapets de pomper l'eau qu'il aspire et refoule à chaque va-et-vient.

Le mouvement du piston était assuré par deux pistons auxiliaires pilotés par un système installé en haut du puits.

Pour les casemates et les abris ne nécessitant pas un volume journalier important, le principal type de pompe à piston hydraulique utilisé était une pompe de marque Flux composée en surface d’un pulsateur hydraulique installé en haut du puits et de la pompe proprement dite avec la cloche à air toutes deux immergées.

Ce type de pompe présentant l’avantage d’être simple d’utilisation permettait le puisage en profondeur et assurait un débit suffisant pour l’équipement des abris et casemates et de certains petits ouvrages monoblocs.

Abri du Bois de Cattenom

Pompe Flux, le pulsateur en haut du puits

NB : la pompe n'est pas en place dans le forage.

D’autres types de pompes à piston hydrauliques pour forages profonds ont été utilisés comme l'Hydro-pompe des établissements Pierre Mengin qui équipait le puits alimentant l'ouvrage de la Ferme Immerhoff profond de 28m ou encore celle équipant initialement l’ouvrage du Galgenberg, démontée par les allemands pour être stockée dans l’abri voisin du Rippert et remplacée après guerre par une pompe immergée de marque Jeumont .

Pompe immergée mécanique

Le principe de ce type de pompe repose lui aussi sur un piston immergé ou très proche de la surface de l'eau animé d'un mouvement alternatif permettant grâce à un jeu de clapets de pomper l'eau qu'il aspire et refoule à chaque va-et-vient.

Le mouvement du piston est assuré mécaniquement par une tige de commande actionnée par un ensemble bielle - manivelle installé en haut du puits. On retrouve dans cette catégorie la pompe Ledoux pouvant être utilise dans les puits peu profond en marche à bras comme dans les puits profonds en marche au moteur.

Ce type de pompe présente l'avantage d'une relative simplicité mais son usage est limité à des profondeurs moyennes du fait du flambement (torsion) de la tige de commande d'une part sous l'effort fourni, cet effort étant proportionnel à la profondeur de puisage et au débit de la pompe et d'autre part à la longueur de la tige de commande.

On retrouve ce type de pompe dans les ouvrages d'Anzeling, de Fermont et du Mont des Welches

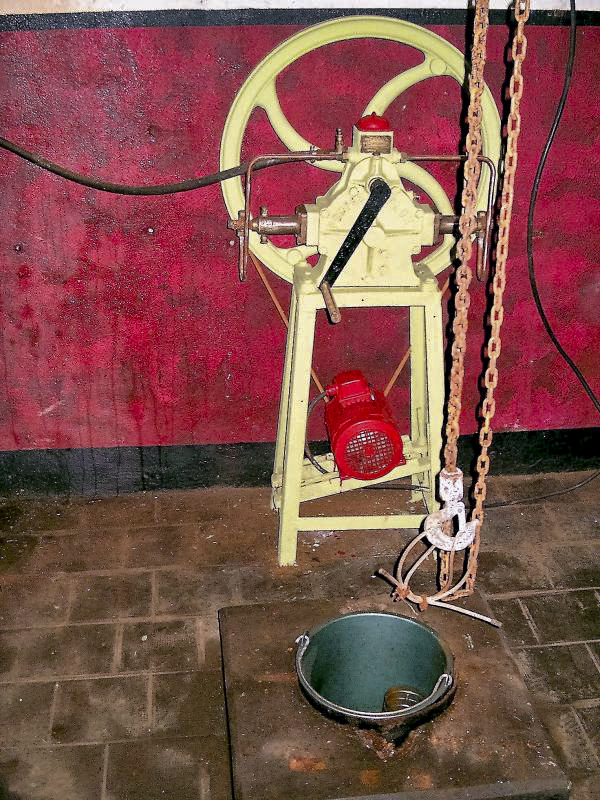

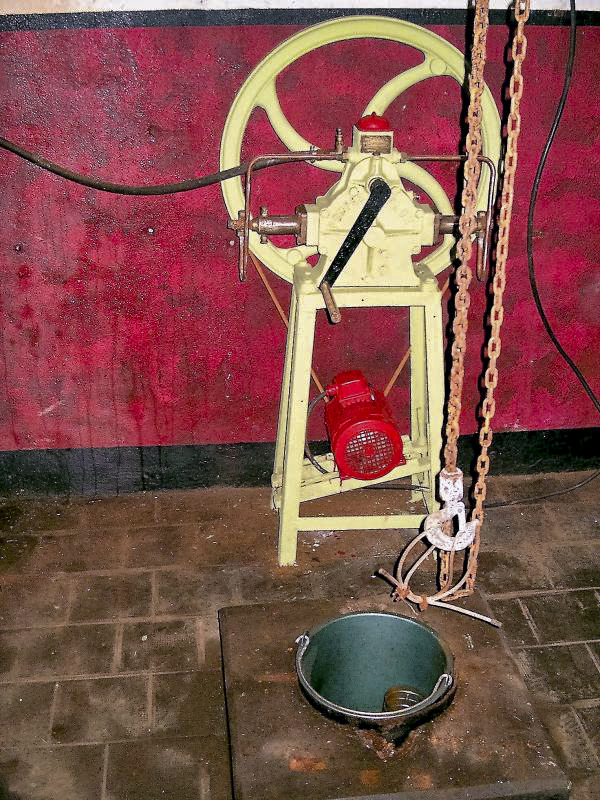

Ouvrage de Fermont

Le puits et la pompe mécanique

On retrouve une pompe d'un autre type constituée d’un assemblage d’éléments composés chacun d'un étage de pompe centrifuge et d'un tube, chaque élément alimentant le suivant ce qui permettait d'assurer des débits significatifs à des hauteurs de refoulement importantes.

L'ensemble est mu par un moteur placé au droit de la tête de puits actionnant un axe entrainant l'ensemble.

Dans le cas de l'ouvrage du Schoenenbourg, il était fait usage de 52 éléments de 2m, soit une hauteur de refoulement totale de 104 m.

Ouvrage de Schoenebourg

Tête de puits

Ouvrage de Schoenebourg

Détail hydraulique

Pompe immergée électrique

Le type de pompe immergée électrique utilisé était constitué d’un empilage d'aubes constituant chacune un étage de pompe centrifuge, chaque étage alimentant le suivant ce qui permettait d'assurer des débits significatifs à des hauteurs de refoulement importantes. L'ensemble des aubes était entrainé directement par l'axe du moteur électrique sur lequel elles étaient montées.

Ce moteur de faible diamètre était directement refroidi par l’eau refoulée qui le traversait.

Le nombre d’étage était lié à la hauteur de refoulement et au débit à assurer.

Ce type de pompe présentait l’avantage de ne nécessiter que peu d’entretien mais aucune mention de son usage ne nous est connu et il est probable que ce type de pompe n'ait été installé qu'après-guerre en remplacement de pompes existantes.

Ce point reste à éclaircir.

Captage de ruisseau ou de sources

Lorsque le terrain ne permettait pas de creuser de puits assurant un débit suffisant, soit que la nappe aquifère soit trop faible, soit que le cout de réalisation soit trop élevé, et qu'une source ou un ruisseau au débit permanent était proche, la solution de la captation de source ou d'eau provenant d'un ruisseau proche a été retenue.

Ce mode d'alimentation se retrouve essentiellement dans les Alpes où l'absence de nappe aquifère et la nature du terrain permettaient rarement de foncer un puits avec l'assurance d'un débit effectif ou à un coût qui ne soit pas prohibitif.

Captage de sources

Lorsque une source permanente existait à proximité d'un ouvrage dans lequel un puits ne pouvait être envisagé, c'est la solution qui était mise en oeuvre en priorité.

La source offrant une bonne protection des eaux contre la pollution, celle ci avait l'avantage de ne pas nécessiter de système de traitement d'eau complexe et de fournit une eau souvent directement utilisable.

De nombreux ouvrages furent dotés de ce type d'alimentation, la source étant captée à proximité et l'eau acheminée par une conduite souterraine jusqu'à l'ouvrage.

Certains ouvrages comme par exemple ceux du Sapey, de Castillon, de Saint-Antoine ou de Rimplas furent alimentés par des sources ou des captages réalisés à une altitude plus élevée permettant leur alimentation par gravité. Lorsque le dénivelé entre la source et l'ouvrage était important, unau plusieurs bassins de rupture de charge étaient créées sur le tracé de la canalisation de manière à limiter la pression dans celle-ci et éviter d'avoir à recourir à des conduits renforcés ou une rupture en cas de fermeture brusque de la vanne en partie basse du conduit due à l'effet bélier.

Pour d'autres par contre, comme ceux de Flaut, de Roche-la-Croix ou encore du Barbonnet, les seules ressources disponibles étant situés en contre-bas des ouvrages, des stations de pompage équipées de pompes de refoulement durent être créées afin de permettre d'alimenter les ouvrages concernés.

Quelques exemples sont donnés ci après.

Ouvrage du Sapey

L'alimentation en eau de l' ouvrage du Sapey provient du captage de la source du Polset déjà utilisée pour l'alimentation du fort Séré de Rivières du Sapey.

Le captage est situé à prés de 2 400 mètres de l'ouvrage, et un dénivelé de 56 mètres existant entre eux, l'ouvrage est alimenté par gravité.

Il avait été envisagé en 1935 de remplacer l'ancienne conduite d'adduction du fort Séré de Rivières du Sapey par une nouvelle conduite en acier de 6mm enterrée à 3 m de profondeur mais le coût de réalisation du nouveau captage de la source du Polset et d'une nouvelle conduite s'élevant à 420 000 Frs, il ne sera au final réalisé en 1935 que le captage et un tronçon de conduite permettant son raccordement sur l'ancienne conduite qui desservait le fort du Sapey.

Le nouveau captage est composé du captage de la source proprement dit et d'un d'un bassin triple avec une chicane de décantation.

En cas de destruction de la conduite ou de non disponibilité de la source, l'ouvrage devait être alimenté par camions-citerne, un dispositif de pompage et de relevage installé dans l'entrée mixte permettant le refoulement de l'eau vers les citernes de l'ouvrage.

Ouvrage de Granges Communes

Pour l'alimentation en eau de l' ouvrage de Granges Communes , ne pouvant trouver une source d'un débit suffisant, on eut recours à deux captages peu profonds distants de 250 mètres l'un de l'autre et situés à un peu plus de 1 000 mètres de l'ouvrage.

Le second captage de source

desservant l'ouvrage de Granges Communes

Chaque captage est constitué d'une citerne et d'un dispositif permettant le le décantation de l'eau ainsi que des vannes destinées à leur exploitation

Citerne et bacs de décantation

Vanne de barrage et de vidange des citernes et bacs

Une conduite souterraine les relie à l'ouvrage qu'ils alimentent par gravité, celui-ci étant situé quelques 120 mètres en contrebas.

Ouvrage du Col de Restefond

L' ouvrage du Col de Restefond est alimenté en eau par le captage d'une source située légèrement en contrebas et à proximité de ce dernier, ce qui nécessite de recourir à un système de pompe pour refouler l'eau vers l'ouvrage.

La station de pompage du Col de Restefond est composée d'un premier local contenant la pompe électrique et son boitier de commande et d'un second local dans lequel est effectué le captage de la source.

Le captage de la source est faite au travers de rocaille et l'eau est stockée après passage dans un bac de décantation dans une citerne constituant le niveau inférieur de l'édifice.

Captage de source sous rocaille

L'accès à la citerne est est visible au fond

La pompe utilisée pour refouler l'eau depuis la citerne vers l'ouvrage est électrique. La station de pompage est alimentée directement par un câble provenant de l'ouvrage qui est très proche.

Ouvrage de Roche La Croix

Tout comme l'ouvrage du Sapey, l'ouvrage d'artillerie de Roche-la-Croix fut construit à l'emplacement d'un ancien fort Serré de Rivières.

Ce dernier était alimenté par une source captée 80m en contrebas à partir d'une station de pompage construite en 1897 et équipée de deux pompes bélier.

Les pompes bélier sont des pompes utilisant l'énergie cinétique d'une chute d'eau pour en remonter une partie. Ces pompes présentent l'avantage de ne pas nécessiter d'énergie externe (moteur électrique ou diesel), peu d'entretien mais l'inconvénient majeur d'avoir un rendement très faible impliquant des débits réduits.

Ce système fournissant 4 litres à la minute ne répondait pas aux besoins de la fortification Maginot et ces pompes furent remplacées par de nouvelles pompes bélier en 1937.

Ces nouvelles pompes n'ont jamais donné satisfaction et une seconde station de pompage fut construite en 1939 pour assurer l'alimentation en eau de l'ouvrage.

Elle se compose d'un captage sous rocaille, l'eau traversant ensuite deux bassins de filtrage sur sable avant de rejoindre la citerne de stockage constituant le sous-sol de l'édifice.

Station de pompage de Roche la Croix

Le captage de l'eau sous rocaille

Le refoulement de l'eau vers l'ouvrage (80m) était effectué par une pompe à piston de marque Guinard mue par un moteur électrique alimenté depuis l'ouvrage.

Station de Pompage de Roche-La Croix

Pompe à piston actuellement en place

Ce n'est pas la pompe équipant la station à l'origine

Ouvrage de Roquebrune-Cornillat

L'ouvrage de Roquebrunne-Cornillat est un cas particulier reflétant bien la difficulté de trouver une source suffisante en eau en terrain rocailleux.

L'alimentation en eau de l'ouvrage est assuré par le captage d'une source qui a nécessité le creusement d'une galerie de prés de 120 mètres de longueur plus de 20 mètres sous l'ouvrage et à laquelle l'accès se fait par un puits muni de barreaux depuis un local au fond de l'usine.

La source est captée à l'extrémité de cette galerie puis y traverse un filtre à sable avant de se déverser dans une citerne bétonnée de 70m3 creusée dans la galerie.

Lorsque cette citerne est pleine, l'eau de la source est évacuée vers l'extérieur par un trop plein situé en amont du filtre à sable.

L'eau stockée dans la citerne du captage est refoulée vers les citernes de l'ouvrage par une pompe électrique de 2,5 KW doublée par une pompe à main en cas de défaillance de la première ou de disparition de l'alimentation électrique.

Ouvrage de Gordolon

L'ouvrage de Gordolon est un second cas très particulier.

Construit dans un terrain regorgeant de sources, son alimentation en eau est assuré par deux galeries de captage dont l'une est verticale, le recueillement des eaux se faisant en partie basse. Ce "puits inversé" avait été creusé après coup pour collecter les nombreuses infiltrations dans les galeries basses de l'ouvrage depuis les couches géologiques les recouvrant.

Captage de ruisseau

Le captage d'eau dans un ruisseau ayant un débit permanent était la solution retenue lorsqu'il n'y avait pas de source suffisamment proche qui puisse être captée. Cette source à l'air libre étant naturellement exposée aux germes provenant des pâturages ainsi qu'au agents chimiques en cas d'attaque par gaz nécessitait un traitement efficace avant toute utilisation.

Deux exemples de captage de ruisseau sont donnés ci dessous, ceux-ci différant par la méthode d'alimentation de l'ouvrage concerné.

Ouvrage de Saint Gobain

L'alimentation en eau de l'ouvrage de Saint-Gobain est assuré le captage d'un bras du ruisseau de Povaret. Un seuil bétonné a été construit sur ce bras et l'eau de ce dernier est amenée par un canal bétonné jusqu'à un bloc isolé où un premier filtrage est réalisé. Une seconde rigole assure le retour du trop plein vers le ruisseau.

Ouvrage de Saint-Gobain

Détournement du ruisseau

Canaux d'alimentation et de trop plein

Ce système de captage étant construit en surplomb de l'ouvrage, l'eau y est amenée par gravité par une conduite souterraine de prés de 150m qui relie le bloc de captation à l'ouvrage ou l'eau subit un fort traitement du fait de sa possible contamination.

B

Ouvrage de Saint-Gobain

Bloc de captage des eaux

Ouvrage de Flaut

L'alimentation de l'ouvrage de Flaut est assurée par un captage fait dans le ruisseau de la Planchette. Là aussi, un seuil permet d'assurer le captage de l'eau qui est acheminée par une conduite en acier par gravité vers un bâtiment situé légèrement en contrebas.

Le ruisseau de la Planchette

La conduite alimentant la station de Flaut

est visible sur la droite

La station de pompage de Flaut est un bâtiment en maçonnerie classique comprenant un local de pompage et un magasin annexe. Le sous sol est constitué d'une citerne ou débouche la conduite prélevant l'eau du ruisseau.

Le local de pompage renferme une pompe à piston animée par un Moteur SMIM mono cylindre avec les éléments auxiliaires nécessaires (réserves de gas-oil, huile, outillage...) . Cette pompe haute pression assure le refoulement de l'eau vers l'ouvrage situé prés de 300 mètres plus haut à un débit faible.

Un coin cuisine complète l'ensemble; les vacations journalières nécessaires pour assurer l'alimentation en eau de l'ouvrage devant être longues.

Station de pompage de Flaut

La pompe et le moteur l'entrainant

Alimentations diverses

En dehors de ces systèmes d’alimentation principale en eau des ouvrages, d’autres ressources seront utilisées lorsque elles seront disponibles.

Ruissellement en toiture - Récupération par cunette

Les blocs d’ouvrages sont dotés sur leur pourtour d’une cunette destinée au recueil des eaux de ruissellement. L’eau récupérée peut-être envoyée vers la citerne en haut du bloc destinée au refroidissement des armes mais pas à la consommation humaine.

Du fait du rendement aléatoire de ce moyen d’alimentation principalement lié aux précipitations extérieures et aux problèmes de qualités posés par l’eau recueillie pouvant être contaminé en cas d’attaque chimique, la citerne est en temps normal alimentée par une conduite depuis la galerie, l’eau étant fournie par un wagon citerne doté d’une pompe électrique permettant le refoulement depuis la galerie.

Un dispositif de vanne à trois voies disposé entre l’arrivée de l’eau de ruissellement depuis la cunette et la citerne permet de diriger l’eau vers la citerne ou directement vers l’égout.

Cette position est la position normale, l’eau de ruissellement n’étant utilisée qu’au cas ou plus aucune autre possibilité ne s’offre pour alimenter la citerne .

Infiltrations

Les constructions souterraines sont sujettes aux infiltrations résultant de la pression exercée par les eaux souterraines sur les parements des galeries ou des locaux.

En règle générale ces infiltrations étaient recueillies par des drains et directement envoyées vers l'égout de l'ouvrage sans être utilisées mais de façon anecdotique, des drains n’offrant qu’un débit minimal furent utilisés localement.

En exemple, un réservoir de 45 litres situé au bout de la galerie niveau prés du PC de l’ouvrage du Galgenberg qui est alimenté par des drains de la maçonnerie.

Les travaux furent aussi l’occasion de voir des sources jaillir au cours des travaux réalisés. Ces arrivées d’eau furent dans certains cas réutilisées, comme par exemple l’ouvrage du Schoenenbourg ou l’une de ces sources alimente une bâche localisée au milieu de la galerie principale constituant la réserve incendie de l’ouvrage.

Dans certains cas des infiltrations importantes et régulières d'eau propre à l'usage courant furent captées et utilisées. En dehors des sources naturelles dont il est question plus haut, l'une de ces sources d'infiltration importante était constituée par les puits de service qui furent creusés lors de la construction des ouvrages pour permettre de procéder plus rapidement à l’évacuation des déblais ou à l’approvisionnement en matériaux.

Une fois l’ouvrage achevé, ces puits ont été comblés avec une partie des matériaux extraits et, du fait de ce remblaiement en vrac, constituaient une voie royale facilement traversée par les eaux de ruissellement ou les eaux souterraines contrairement aux couches géologiques initiales.

Il fut nécessaire de doter chacun de ces puits de drains en partie basse pour permettre d’évacuer cette eau et d’éviter son accumulation derrière les parements des galeries ou des locaux qu’ils jouxtent.

Des citernes sous le radier alimentées par ces drains ont été créées et permettent de recueillir une eau utilisable, leur trop plein allant directement à l’égout.

Dans le cas de l'ouvrage du Michelsberg, ce fut une source inespérée d’eau et ces citernes firent mises à profit, l’eau y étant pompée pour alimenter l’ouvrage. D’autres ouvrages ne sont pas en reste puisque celui du Galgenberg compte aussi plusieurs de ces citernes pleines en permanence.

Alimentation en eau des camps et casernements

Camps de sureté

La problématique de l'alimentation en eau s'est elle aussi posée dés le temps de paix pour les camps de sureté nouvellement construits.

Dans le meilleur des cas, ceux-ci pouvaient se raccorder à un réseau de distribution public existant à même de répondre au besoin et de fournir les volumes nécessaires. Les camps de sureté étaient tous munis de leurs propres châteaux d'eau aériens et il est fort probable qu'en zone desservie par un réseau de distribution d'eau public, ces châteaux d'eau étaient remplis de nuit lorsque le réseau était peu sollicité afin de ne pas pénaliser les usagers civils.

Camp de Zimming

Le château d'eau alimentant le camp

Hors ce cas favorable, la plupart de ces camps furent construits dans des zones non desservies par un réseau de distribution d'eau potable.

Un exemple concret de cette problématique fut l'alimentation en eau des camps de sureté d'Elzange et de Cattenom, créés en zone rurale dépourvue de réseau de distribution d'eau.

Il fallut trouver une source d'alimentation en eau de qualité et la station de pompage militaire de Koenigsmacker fut spécialement construite en 1936 pour répondre à ce besoin.

Station de pompage de Koenigsmacker

Le prélèvement se faisait dans la nappe phréatique peu profonde à cet endroit et l'eau était acheminée par conduites souterraines jusqu'aux camps et cités d'Elzange distants de 7km et au camp et cités de Cattenom situés de l'autre coté de la rivière Moselle à 8km de la station.

Cette dernière branche alimentait le réservoir enterré de Cattenom et celui ci assurait l'alimentation en eau du Camp de Cattenom dont le Château d'eau aérien ne fut jamais achevé.

Un second réservoir enterré similaire à celui de Cattenom existait à Hettange Grande en surplomb du camp et des cités qu'il desservait. Il est probable que ces réservoirs aient été prévus pour le remplissage des camions-citerne devant alimenter en eau potable les ouvrages en temps de guerre.

Le camp de Doncourt fut alimenté en eau par un forage équipé d'une pompe immergée à commande mécanique de marque Mazure.

Camp de Doncourt

Station de pompage alimentant le camp en eau

Pompe immergée à commande mécanique Mazure

Casernements

Pour les différents casernements construits un peu partout, a problématique n'avait pas la même ampleur que celle posée par les camps de sureté, l'effectif concerné étant bien moindre.

Ces casernements furent selon le cas raccordés au réseau public d'eau potable lorsqu'il existait ou alimentés par un puits ou une source captée.

En exemple le casernement de Cabane Vieilles datant du 19° siècle et modernisé dans les années 30 alimenté par un captage au niveau de la source de la Bévéra réalisé en 1898 ou encore celui des casernements de Kubenmuehle et du Canal de Huningue Est alimentés par un puits.

Casernement du canal de Huningue Est

Le puits alimentant le casernement en eau

Rédaction initiale :

Pascal Lambert

Sources :

Alimentation en eau de l’ouvrage du Galgenberg

Instruction provisoire sur le matériel en service dans les casemates d'infanterie de région fortifiée (1937)

Notice sur l'alimentation en eau et sur les évacuations des eaux usées des ouvrages de la fortification permanente

Rapport du CB DEWULF sur l'alimentation en eau de l'ouvrage du Sapey.

SHD 9NN4451

SHD 4V366

Contributions de Jean-Michel Jolas

NARA - Dossier technique de l'ouvrage de Sainte Agnes

NARA - Dossier technique de l'ouvrage de Cap Martin

NARA - Dossier technique de l'ouvrage de Roquebrune

NARA - Dossier technique de l'ouvrage de Mont-Agel

Fils de discussion

![]() Suggestions et remarques

Suggestions et remarques![]() 15 messages, le dernier est de Pascal le 19/02/2025

15 messages, le dernier est de Pascal le 19/02/2025

Pour cela rien de plus simple: il vous suffit de cliquer sur Nous contacter au bas de cette page pour nous faire part de vos commentaires, suggestions, corrections ou informations et nous transmettre vos photos et documents.

Merci d'avance, la communauté wikimaginot.eu

FOUR A CHAUX - FAC - (Ouvrage d'artillerie)

HELMREICH - X10 - (Abri)

FERMONT - A2 - (Ouvrage d'artillerie)

Ouvrage de Schoenenbourg

Auteur : Fritz Lerch - Provenance : AALMA - Fort de Schoenenbourg

Déposée le 19/02/2025Versé par: Jean-Marc Birsinger - Traitée par: Pascal Lambert

Ouvrage de Schoenenbourg

Détail ensemble hydraulique

Auteur : Fritz Lerch - Provenance : AALMA - Fort de Schoenenbourg

Déposée le 19/02/2025Versé par: Jean-Marc Birsinger - Traitée par: Pascal Lambert

GRANGES COMMUNES (CAPTAGE DE SOURCE) - (Divers)

GRANGES COMMUNES (CAPTAGE DE SOURCE) - (Divers)

GRANGES COMMUNES (BASSIN DE RUPTURE DE CHARGE) - (Divers)

COL DE RESTEFOND (STATION DE CAPTAGE ET POMPAGE D'EAU) - (Divers)

Auteur : Michal Prasil

Prise le 06 Aug 2016 - Déposée le 14/08/2016

Traitée par: Lia Vermeulen

Ouvrage de Roquebrune - Alimentation en eau

Extrait du Dossier technique de l'ouvrage

Plan RQ BE 19-2, planche 2

Auteur : Génie - Provenance : NARA - Record Group 242/1027 Roll 643

Prise le 19 Feb 1935 - Déposée le 05/03/2020

SAINT GOBAIN - (Ouvrage d'infanterie)

SAINT GOBAIN - (Ouvrage d'infanterie)

KOENIGSMACKER (STATION DE POMPAGE) - (Divers)

Auteur : kurth jm

Prise le 16 Apr 2018 - Déposée le 16/04/2018

Traitée par: Lia Vermeulen